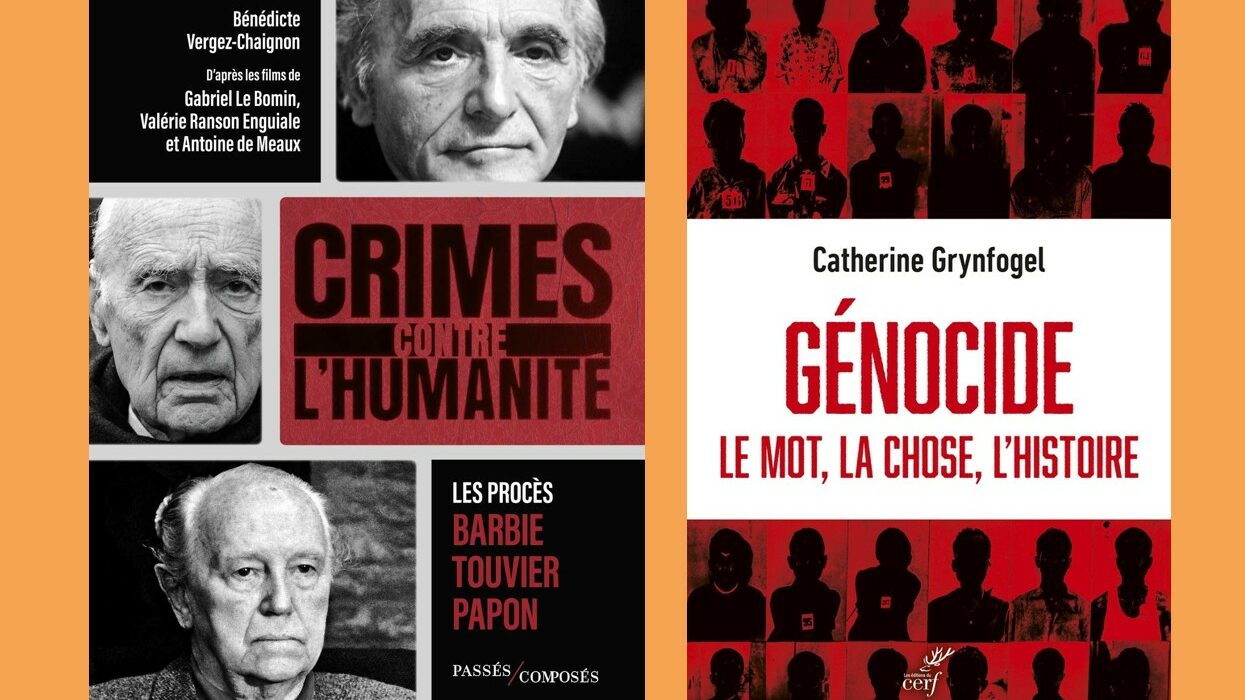

La guerre, la guerre, toujours recommencée. Mille fois renouvelée d’épouvantes, la guerre comme une mer où s’abîme notre humanité. Que l’on dise qu’elle est juste, et ce sont les fanions de couleurs aux armures des soldats qui pavoisent de sang les victimes ; que l’on suive un rite – la déclaration, le mouvement des troupes régulières, le ramassage en commun des morts – et ce sont ses lois que l’on prétend respectées. Mais comment qualifier les viols, collectifs, individuels, des civils – ou même des combattants, la culture de guerre, ainsi qu’Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau l’ont démontré, s’affranchissant de toutes les limites – ou bien les meurtres de masse ? On ne peut s’interdire d’y songer devant la couverture du nouveau livre de Bénédicte Vergez- Chaginon : « Crimes contre l’humanité » édité chez Passés/Composés (147 p. 25€). Quel tableau de chasse : Klaus Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier, voilà qui refroidit. Ces trois personnages de sinistre mémoire illustrent cet ouvrage inspiré par une excellente série portant le même titre. En quoi ces tristes sires étaient-ils passibles d’une condamnation pour crime contre l’humanité ?

Les procès Barbie, Papon et Touvier

Pour commencer, ce rappel historique : « Vingt-deux éminents responsables du IIIe Reich sont jugés, de novembre 1945 à octobre 1946, par le tribunal international de Nuremberg, écrit Bénédicte Vergez-Chaignon. Ils sont accusés de complot, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. On date habituellement la définition du crime contre l’humanité de ce procès. » Notons les différences, différences de crimes, différences de traitement, qui conduisent à distinguer les trois accusés dont le livre explique et décrit le procès. Les crimes du milicien Touvier ne sont pas de même nature que la signature apposée par un préfet sur des documents qui provoquent la déportation. Quant à Barbie…

« Quatre années vont être nécessaires pour mener à bien l’instruction, note l’historienne. Il s’agit de savoir pour quels crimes la responsabilité de Klaus Barbie peut être établie et lesquels entrent dans la catégorie des crimes contre l’humanité. » Les témoignages, à bouleverser le cœur, ici sont évoqués ; tout comme les interventions des avocats de la partie civile, tous magnifiques de respect, de vigilance et de rapidité ; mais encore la médiocrité de Jacques Vergès, avocat de l’accusé, qui verse dans l’ignominie quand il laisse entendre qu’une femme ayant été violée par le chien de Barbie aurait pris du plaisir. Oui, l’ouvrage retrace tout cela de façon remarquable.

De Paul Touvier, c’est la cavale, et bien entendu les complicités données par des hommes d’Eglise qui sont relatées, tout autant que les atrocités commises par un idéologue nazi, portant l’uniforme de la Milice. « Cette force de maintien de l’ordre suppléant la disparition de l’armistice après l’invasion de la zone libre par la Wehrmacht est également une organisation politique dans la droite ligne du SOL [Service d’Ordre Légionnaire NDLR], explique Bénédicte Vergez-Chaignon. Touvier choisit d’emblée d’y entrer comme permanent. » La liste des exactions dessine un tempérament de tueur sans scrupules, d’activiste acharné.

Le cas de Maurice Papon, ne semble pas comparable : en signant des documents, cet homme ne s’est pas Sali les mains. Certes. Mais il a autorisé, permis, soutenu le mécanisme implacable de l’extermination. Plus tard, il fut préfet de police et couvrit de son autorité la répression meurtrière qui s’abattit sur les manifestants algériens, le 17 octobre 1961. Mais ce n’est pas pour cela qu’il est jugé. Des multiples informations transmises, nous retiendrons le témoignage de Maurice Druon, qui s’insurgea contre le procès lui-même, estimant qu’il exonérait les allemands de leurs crimes, « en désignant des coupables français ». L’historienne analyse : « une ligne à la fois politique et mémorielle s’est dessinée », puis elle observe : « Cet épisode créé une dissonance et souligne à quel point ce procès est franco-français ».

Distinguer crime contre l’humanité et génocide

Richement illustré, de documents d’époques ou de photos récentes, l’ouvrage est réussi. Mais déjà certains d’entre vous se demandent où passe la ligne de partage qu’au début de cet article nous avions évoqué. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité. Le mot de Génocide vient à l’esprit.

Si l’on voit bien ce qu’est le crime de guerre, une action qui, par sa violence, outrepasse très nettement les lois de la guerre – en particulier la torture, un viol individuel ou collectif, un geste qui vise à humilier…– bien qu’en soi la guerre nous apparaisse, hors du champ de la morale et de la Loi, nous avons du mal à distinguer le crime contre l’humanité du génocide.

Pour éviter toute confusion, nous avons sollicité l’avis de Catherine Grynfogel, maître de conférences en droit à l’Université de Toulouse, qui vient de publier : « Génocide, le mot, la chose, l’histoire » (Le Cerf, 246 p. 19,90 €). « A vrai dire, ces deux notions sont très proches, nous explique-t-elle, si bien que toutes les deux avaient été proposées, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, pour qualifier ces crimes sans nom, inspirés par la haine raciale ou religieuse contre des personnes qui n’avaient rien à se reprocher sinon leur naissance. Le crime contre l’humanité (CCH) fut retenu à Nuremberg, de préférence au génocide (en raison de l’ »antériorité », si l’on peut dire, de la qualification, déjà évoquée en 1920 pour punir ce que l’on appelle aujourd’hui le génocide des Arméniens). »

Dans son livre, cette éminente juriste a tendance à considérer que c’est l’intention – généralement politique avant que d’être militaire – qui détermine le génocide.

« Le génocide vise l’éradication des groupes, pour des motifs inspirés de la race, de l’ethnicité, de la religion ou de la nationalité, alors que le crime contre l’humanité vise des individus. »

Mais puisque la frontière est ténue, qui les sépare, Catherine Grynfogel, observant que les statues juridiques des crimes varient d’un pays à l’autre, d’une structure supranationale à l’autre, propose de les réunir en un seul et même crime.

La guerre, la guerre, toujours recommencée. Notre mémoire, encombrée de cendres, cherche une lueur. Un cimetière marin.