La forêt de pensées – fleurs, messages, dessins – s’est évanouie à l’entrée de l’hiver 2015, puis elle est réapparue ces derniers jours. Le souvenir demeure, écho du drame, écho de l’épouvante, écho des 132 morts et des centaines de blessés des attentats du 13 novembre 2015 – les plus meurtriers que la France ait connus depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

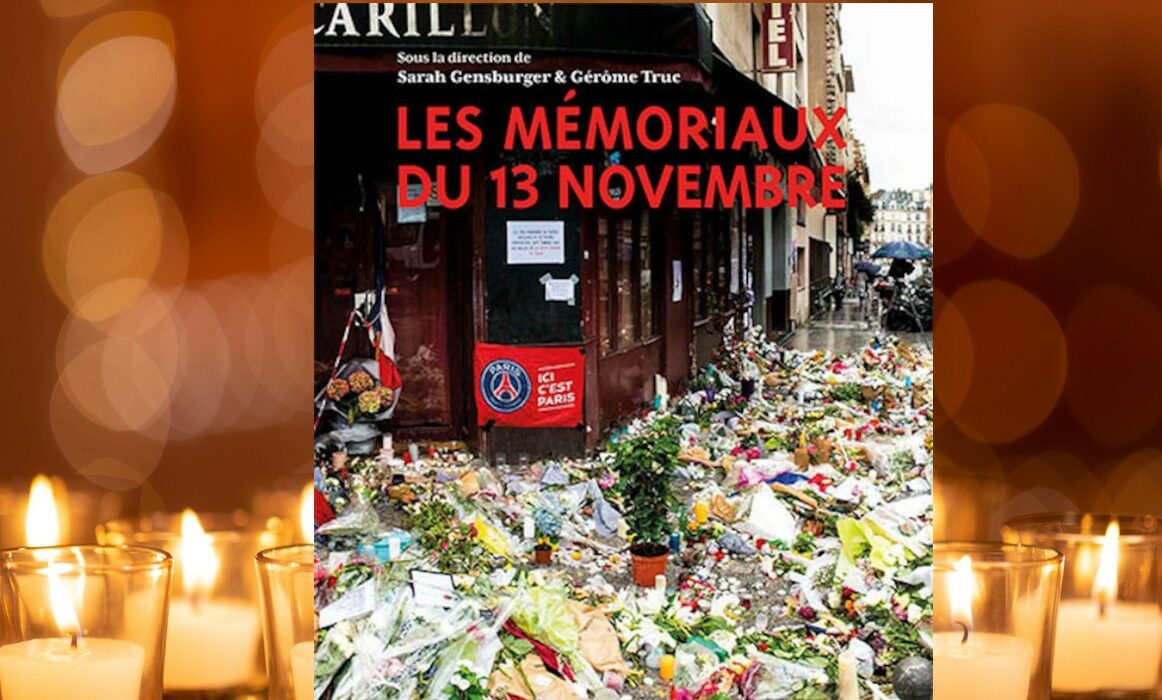

Deux sociologues, Sarah Gensburger et Gérôme Truc, publient « Les mémoriaux du 13 novembre » (éditions EHESS 285 p. 19,80 €). Cet ouvrage collectif, depuis l’analyse de ces fameux dépôts de bouquets, de mots, jusqu’à la réflexion qui sous-tend l’élaboration d’un musée-mémorial, en passant par la collecte des petits papiers – ce n’est là qu’un aperçu d’une table des matières à la richesse inouïe – nous ouvre un large espace d’étude. Il faut le dire, au risque de surprendre étant donné le sujet dont il traite : ce livre est aussi un livre d’art, l’agencement des images ayant été réalisé de façon pertinente, avec un souci constant d’esthétique autant que de respect des victimes. Sarah Gensburger nous explique à la fois les raisons qui l’ont conduite à élaborer cette recherche et les observations qu’elle a pu faire en compagnie de l’équipe dont elle fut la codirectrice.

Le lien entre mémoire et société

« Je me suis spécialisée dans l’analyse des questions de mémoire depuis 2006, tout particulièrement des rapports entre mémoire et société, notamment en présidant l’Association internationale des études sur la mémoire, nous déclare Sarah Gensburger. Or, il se trouve que j’habite boulevard Voltaire, en face du Bataclan. Je peux dire que le 13 novembre 2015 mon objet de recherche s’est imposé en bas de chez moi. Dès le 14 novembre, j’ai tenu un blog, intitulé » Chronique sociologique du quartier du Bataclan » qui avait pour but d’observer tout ce qui se passait là. » Chacun le devine, une telle démarche était également, pour cette femme de science aussi lucide que pudique, une façon de mettre à distance – elle emploie le terme « digérer » – les événements tragiques dont elle avait été témoin. En insérant son travail intellectuel dans sa vie personnelle, Sarah Gensburger tentait de partager, mais encore de traduire, d’analyser non seulement ce qui venait de se dérouler sous ses fenêtres mais encore la façon dont les parisiens vivaient les événements, quelques jours après qu’ils s’étaient déroulés.

La collecte des hommages rendus aux victimes

De son côté, le sociologue Gérôme Truc, dès le 16 novembre 2015, avait contacté la mairie de Paris pour encourager la collecte des hommages rendus aux victimes. Les conservateurs et les employés des archives de la Ville se sont mobilisés aussitôt. « Gérôme Truc avait réalisé une thèse sur les réactions sociales après les attentats de Madrid et de Londres, précise Sarah Gensburger. Nous nous connaissions depuis longtemps puisqu’il avait été mon étudiant. Nous disposions donc, tous les deux, d’un savoir complémentaire, théorique et méthodologique. »

L’ouvrage qui paraît ces jours-ci reflète plusieurs années de travail. « Nous avons fédéré des sociologues, des ethnographes, des anthropologues, avec pour parti pris l’observation des mémoriaux éphémères, nous dit Sarah Gensburger. Nous voulions rendre compte de cette construction collective et de ce dialogue des citoyens entre eux : une personne déposait quelque chose sur un trottoir, une autre, comme en rebond, notait quelques phrases, une autre encore aidait quelqu’un à se hisser au sommet d’une pyramide de fleurs et de bougies… Célébration d’une forme de vivre ensemble, de survie, le jardin du 13 novembre reflète ces deux logiques : l’entraide et la survie d’une part, le deuil et la perte de l’être cher d’autre part. »

Le rituel de deuil collectif

Il est presque impossible de savoir quand cette pratique a pris naissance. Mais les experts estiment que c’est en 1995, au lendemain des attentats d’Oklahoma-City que le dépôt de fleurs et de messages s’est instituée, rituel de deuil collectif désormais bien connu. « D’une façon générale, on peut dire que les mémoriaux constituent la réponse des citoyens aux horreurs perpétrées, nous dit Sarah Gensburger. La forme et les contenus des messages diffèrent donc d’un pays à l’autre, mais aussi d’un attentat à l’autre. A Paris, les gens se sont exprimés avec plus d’humour qu’ailleurs, à Nice après le 14 juillet 2016, un très grand nombre d’enfants ayant été touchés, des jouets, des peluches ont été déposés. »

Au lendemain du 13 novembre, ce sont d’abord des parisiens, plus particulièrement des habitants des dixième et onzième arrondissements qui se sont déplacés, comme si les attentats avaient été d’abord vécus comme des crimes de quartier. Mais Sarah Gensburger souligne malgré tout le caractère international des hommages, et la forte présence, en leur sein, des enfants. Les parents, les enseignants du quartier du Bataclan ont guidé les tout-petits. Certaines de ces initiatives émeuvent au plus haut degré. Ainsi, chaque élève d’une classe du quartier a écrit un petit mot, puis les messages ont été glissé dans un récipient de plastique appelé « Boîte à tristesse »…

Dans notre pays, comment s’en étonner ? Les messages à connotation religieuse ont tenu moins de place qu’aux États-Unis ou qu’en Espagne. « On a pu trouver des bougies du souvenir telle qu’on en allume au moment de shabbat ou des effigies de saints, traces typiquement catholiques, relate Sarah Gensburger. Des musulmans ont aussi déposé des messages explicites de condamnation, la plupart écrits de cette façon : « je suis musulman mais… » Pour eux comme pour tous, les mémoriaux sont une manière de parler politiquement – au sens le plus noble du mot – du drame enduré. »

Ne pas laisser les crimes l’emporter, marquer l’espace public de paroles d’amour et de fraternité, ce sont là des élans de grande noblesse morale, individuels et finalement collectifs. Le livre conçu par Sarah Gensburger et Gérôme Truc en est le beau témoignage. La vie d’abord ? Encore et toujours !

A lire : « Les mémoriaux du 13 novembre», sous la direction de Sarah Gensburger et Gérôme Truc, éditions EHESS, 285 p. 19,80 €