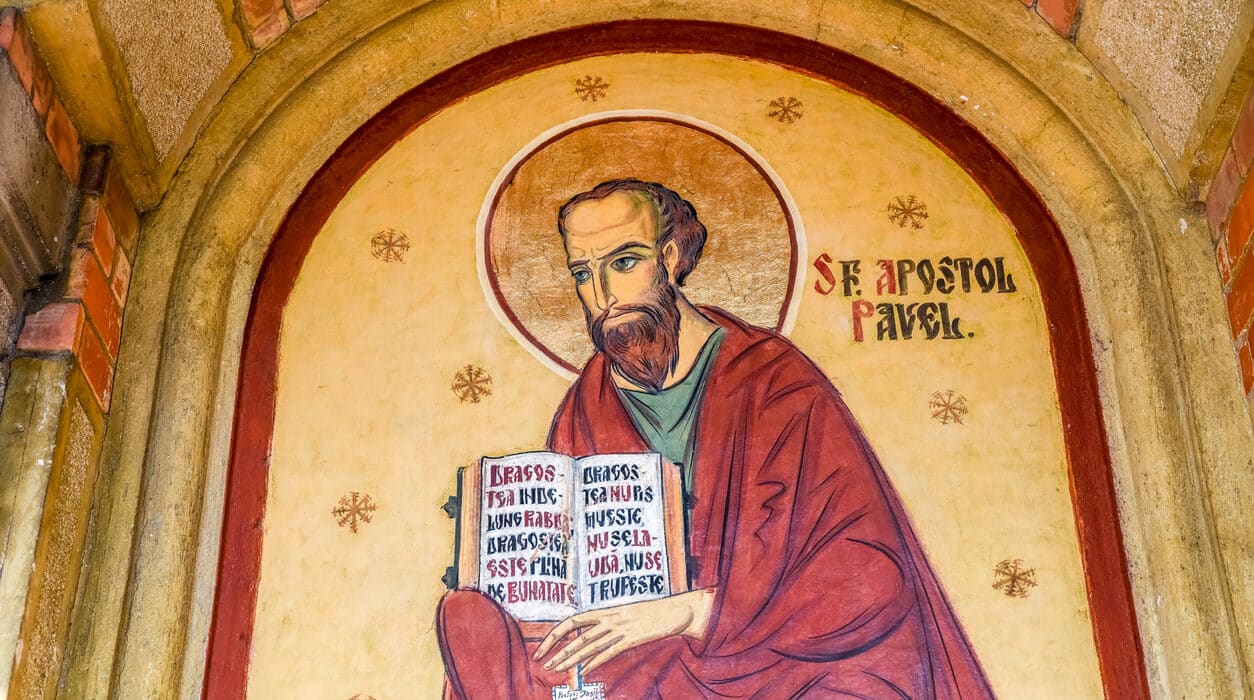

Dans son introduction, l’auteur explique qu’il recherche la préhistoire du statut de victime. « Celle-ci est le fait d’une histoire pluriséculaire que les sociétés de l’Europe contemporaine ont prolongée en l’adaptant aux évolutions du dialogue entre le politique et le religieux. » La théorie ancienne du sacrifice s’est parfois confondue avec l’opposition aux pouvoirs établis relevant d’un engagement pour la foi. Ainsi, le christianisme primitif a engendré des persécutions par les Romains et fait émerger des individualités exemplaires. Ainsi les derniers siècles du Moyen Âge ont vu se développer des martyrs « hors la foi » dans l’ensemble de la chrétienté occidentale (Cola di Rienzo, tribun du peuple romain à la suite d’un soulèvement en 1354 ou Jeanne d’Arc, condamnée au bûcher à Rouen en 1431.)

Au XVIe siècle les communautés protestantes font un usage extensif des cultes de martyrs pour légitimer leur résistance aux monarchies catholiques. En France, l’image des bûchers et le massacre de la St-Barthélémy deviennent des outils de politisation.

« La période des révolutions et de l’Empire voit se diffuser un martyrologe laïque qui nourrit les mémoires contraires de ses partisans et de ses adversaires ». « Cette matrice révolutionnaire fait un usage plus logique du martyre politique pour les besoins du nouvel ordre […]