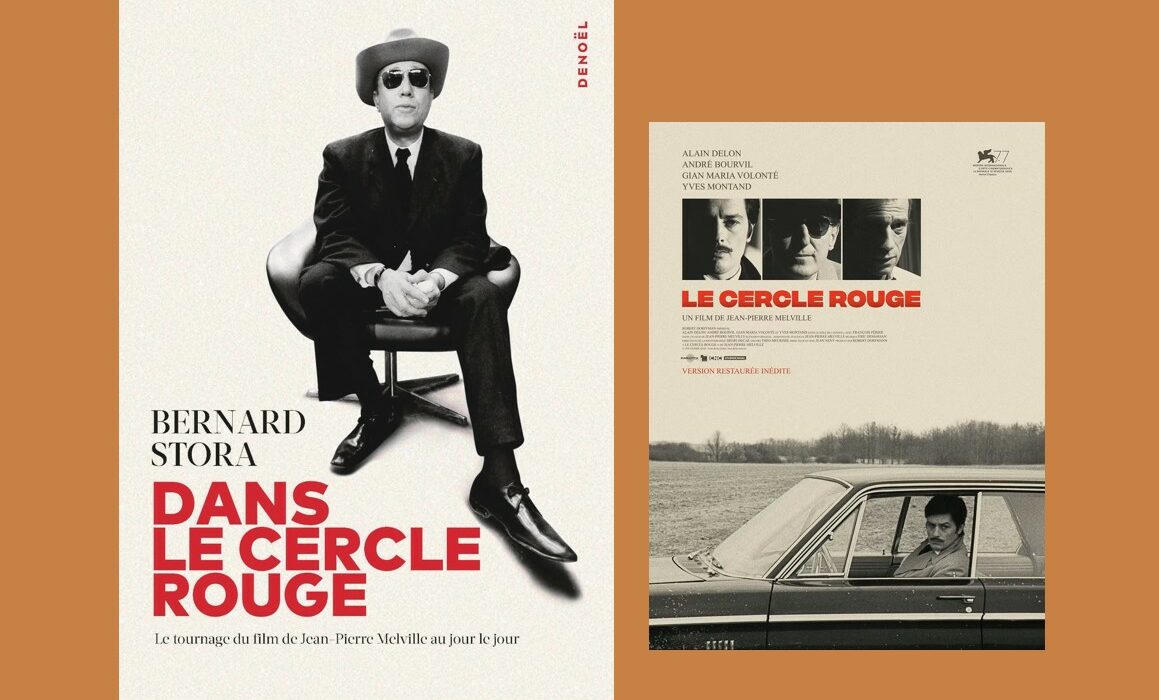

Stetson et Ray-Ban, bottines d’exception – parions des Lobb, en protestants que nous sommes – Jean-Pierre Melville était un artiste à masques. Un cinéaste si l’on veut, puisque seul, à ses yeux, comptait le septième art. Un poète en vérité – vingt-quatre-fois par seconde, suivant la définition de Godard. Assistant de Melville en 1970, Bernard Stora publie ce qui sans doute est l’un des meilleurs livres de l’année : « Dans le cercle rouge » (Denoël, 432 p. 26 €)

« Au-delà de sa mégalomanie assumée, et de son incommensurable orgueil, Melville était un homme d’une grande lucidité, reconnaît l’auteur en avant-propos. Je crois aujourd’hui qu’il était tout à fait conscient des failles de son scénario. Ses récriminations maintes fois réitérés à l’encontre de l’équipe technique du Cercle rouge (…) étaient le reflet du stress qui le rongeait. Le stress d’un homme cheminant sur un étroit sentier à peine tracé à l’aplomb d’un gouffre. Il s’agissait de prouver, et de vérifier lui-même, qu’il pouvait faire Melville de tout, y compris d’un scénario médiocre. »

Melville, génie tourmenté

Melville, en manipulateur, disposait d’un arsenal dont aujourd’hui nul ne supporterait les embardées. Caractériel en diable, vivant reclus, sortant la nuit, provoquant les plus violents accrochages, il possédait pourtant la science de la transcendance : en faisant jouer des vedettes – Belmondo, Delon, Ventura, Montand – pour mieux les désincarner, choisir en eux le spectre plutôt que le comédien sûr de son talent ; fou d’Amérique et ne quittant presque jamais le treizième arrondissement de Paris ; laissant planer le doute sur les êtres et les choses, et cependant gaulliste, ashkénaze nourrissant pour la France un indéfectible amour (un pléonasme) ; c’était un homme fragile et courageux, passionnant de bout en bout.

Grâce aux feuilles de service qu’il a conservées, Bernard Stora nous fait suivre au jour le jour le tournage du « Cercle Rouge ». Impossible, en quelques lignes, de résumer cet ouvrage. Aussi bien nous allons vous proposer deux extraits.

Regardez cette première séquence :

Bourvil métamorphosé par Melville

Quoi de plus vulgaire que ce ballet de danseuses légères ? Oui, tout cela respire un artifice à deux sous. Mais c’est un des rituels du cinéaste : en s’appuyant sur le cliché de la vie supposée des truands de son époque, il invente un espace clos, dont les enjeux n’ont rien à voir avec le striptease. Ecoutons Stora nous parler de la présence de Bourvil dans ce film.

« Instinct ou tactique élaborée, tout se passe comme si Melville voulait que Bourvil s’oublie, qu’il se perde au point de ne plus se reconnaître. » Après lui avoir imposé le port d’une petite perruque, il lui fait confectionner des costumes de grande coupe – c’en est au point que l’acteur demandera de pouvoir, à la fin de son travail, les acheter parce qu’il dit n’avoir jamais été aussi bien habillé. « Mais la trouvaille de génie, nous explique Bernard Stora, celle qui parachève la mutation, est de le conduire à corriger sa diction. Bourvil a un accent traînant, un accent normand qui lui est naturel. Il fait un sort à chaque syllabe. Melville lui demande d’éluder certaines voyelles. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, à la place de « Comme tu ne veux pas m’aider, il faut bien que je me dérange pour te faire un peu peur », prononcer « Comm’tun’veux pas m’aider il faut bien qu’j’me dérang’ pour t’faire… »

On distingue au passage le remarquable François Périer, solide comme toujours, mais ne pesant jamais sur ses répliques. Ailleurs, dans le livre, l’auteur souligne que le décor de cette boîte de nuit n’a rien de crédible : alors que les cabarets de ce genre sont toujours cachés des regards indiscrets, celui-ci laisse les passants voir tout ce qui s’y passe. « Le spectateur, hypnotisé, se laisse faire. Il est à Melville-land, le monde extérieur et ses contraintes n’existent plus. »

Voyez cette autre séquence :

Melville ou la mise en scène du temps

Plus que ritualisé, Melville adorait construire des narrations qui s’étiraient, longuement, longuement, longuement. Non pour jouer avec les nerfs et provoquer le suspense. Mais pour faire ressentir à quel point la question du temps déterminait son rapport au monde. Bernard Stora raconte qu’Yves Montand, méticuleux comme il était, s’entraînait devant lui chaque jour afin de reproduire, les gestes du cambrioleur avec une aisance maniaque. Et le lecteur-spectateur peut noter le soin qu’apporte le cinéaste à la bande-son, véritable personnage, qui porte le récit de façon constante.

Certains d’entre vous se demandent peut-être pourquoi nous parlons de ce livre, ici et maintenant. N’y a-t-il pas plus grave, aujourd’hui, que l’évocation d’un film français sorti à l’automne 1970 ? Oui, certes. On pourrait tout simplement répondre que cet ouvrage touchera les lecteurs les plus anciens, celles et ceux que la nostalgie d’une France évanouie touche au cœur. Et l’on aurait raison bien sûr. Mais il y a davantage. En relisant l’avant-propos de Stora, nous nous arrêtons sur une cette formule admirable : « Faire Melville de tout. » Voilà ce qui retient notre attention.

Ce livre nous oblige à nous poser quelques questions fondamentales : Qu’est-ce qu’un créateur s’il n’amène pas l’univers à lui ? S’il ne regarde pas le monde hors de toute réalité ? S’il n’est pas travaillé par la démesure, hors de toute raison ? « Dans le Cercle rouge » apporte à l’édifice de nos songes une pierre précieuse. Comme on en trouve place Vendôme…

A lire : Bernard Stora : « Dans le Cercle Rouge, le tournage du film de Jean-Pierre Melville au jour le jour » Denoël, 432 p. 26 €

La bande-annonce qui donne envie de revoir le film !