Minari interroge le rêve américain dans une histoire simple et différente de ce que le cinéma nous a livré sur le sujet, transpirant d’authenticité sans en faire un récit banal, mais au contraire en y apportant une dimension universelle particulièrement touchante. Ce drame familial, Grand Prix du jury et Prix du public à Sundance cette année, est nommé pour six Oscars – film, réalisateur, acteur, second rôle, scénario, musique – et mérite vraiment sa place d’outsider face aux gros morceaux de choix également présents.

Le film semi-autobiographique de Lee Isaac Chung se déroule dans l’Arkansas des années 1980, où un couple de Sud-Coréens, Jacob (Steve Yuen) et Monica (Yeri Han), et leurs enfants David (Alan S Kim) et Anne (Noel Cho), tentent littéralement de s’enraciner. Après avoir travaillé pendant des années comme sexeurs de poulets dans un couvoir californien, Jacob et Monica Yi achètent 50 acres en Arkansas dans l’espoir de cultiver et de vendre leurs propres produits. La détermination de Jacob est énorme, mais la liste des problèmes est tout aussi longue. La maison familiale change complètement avec l’arrivée de Soon-ja (Yuh-jung Youn), la grand-mère retorse, grossière, mais excessivement aimante. Entre l’instabilité et les défis qu’offrent cette nouvelle vie dans les monts Ozarks, la famille va faire preuve d’une incroyable résilience et apprendra ce que signifie vraiment « être chez soi ».

Tout semble offrir les plus belles perspectives possibles à cette jolie famille coréenne, quand ils se retrouvent devant cette terre vaste et ensoleillée. Mais c’est là que Monica hausse les sourcils et pose cette question : « C’était ton rêve ? ». C’est la première note de discorde, certes subtile, mais elle amorce ce qui va sous-tendre constamment l’histoire de Minari. David entend les inquiétudes de sa mère concernant leur nouvelle maison située à une heure de l’hôpital, ses murmures trahissant la maladie cardiaque de son fils. Il s’agit en fait de la dynamique universelle d’une famille qui se bat pour survivre en osant vouloir s’épanouir, mais avec des priorités diverses et un sens de la réalisation personnelle different suivant les personnages.

Fable sociale et familiale

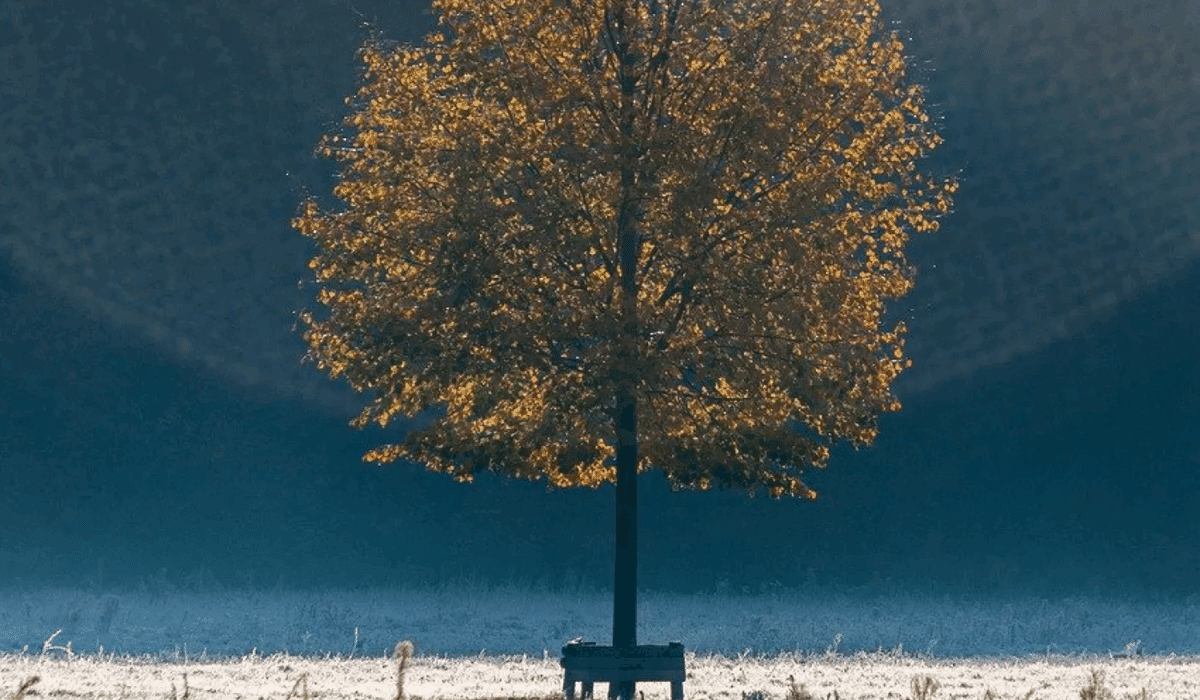

Minari, cette fable sociale et familiale du scénariste et réalisateur Lee Isaac Chung est un film semi-autobiographique, basé sur des parties de son enfance. Ce qui explique certainement la manière dont sont approchées les scènes de vie familiale. Une certaine légèreté qui ressemble à de la tendresse, celle que l’on retrouve dans les souvenirs les plus tenaces. Ce sont des souvenirs d’amour finement dessinés, en particulier dans l’évolution de la relation entre David et sa grand-mère. Mais aussi ceux qui sont plus douloureux – les enfants envoyant des avions en papier avec « ne vous battez pas » griffonnés dessus au milieu d’une dispute particulièrement bruyante et cruelle. Et c’est cela qui intéresse Chung, plutôt que l’histoire plus classique d’une famille d’immigrants qui se battent pour réussir, ce qui lui permet d’éviter de succomber aux clichés du choc des cultures entre Coréens et Américains. Il ne cherche pas ici à parler de l’expérience coréo-américaine dans son ensemble, ni de prétendre qu’une telle chose existe. Le « racisme » par exemple, lorsqu’il est rencontré, l’est uniquement dans le questionnement naïf d’un enfant qui demande à David pourquoi son visage est « plat » (pour finalement devenir son meilleur copain). L’arc narratif est ailleurs, au cœur du modèle familial. Le film préfère donc explorer les conflits latents dans le couple et entre le garçon et la grand-mère. Ce choix permet d’aborder délicatement, par touches évocatrices, des situations socio-culturelles complexes qui tiennent notamment au contexte de l’immigration coréenne aux États-Unis, mais la proposition s’élargit en rejoignant tous les spectateurs. Car c’est cette dynamique universelle d’une famille qui se bat simplement pour exister, demeurer qui se joue devant nos yeux… De ce qui arrive aux hommes, aux pères, quand ils sentent qu’ils doivent réussir au détriment de tout le reste, y compris de la famille pour laquelle ils prétendent le faire. Mais aussi sur les racines : comment elles sont enfoncées et peuvent être rapidement arrachées si on ne s’en occupe pas. Une histoire de transmission et de culture à la façon de celle qui permet au Minari, ce céleri d’eau (ou cresson de fontaine) asiatique, de pousser plus ou moins n’importe où… mais d’autant plus quand il se trouve au bon endroit, près d’une source ! L’importance de trouver la source est d’ailleurs une sorte de fil rouge, parfois amusant, mais surtout métaphoriquement extrêmement parlant, amplifiée aussi par la question religieuse et le sens profond de la foi qui reviennent régulièrement et de multiples façons dans le récit. Quelle est ma source ? Celle qui pourra m’offrir la possibilité de grandir et de traverser l’épreuve même du feu destructeur…

Produit entre autres par Brad Pitt et écrit avec beaucoup de sensibilité et magnifiquement interprété, Minari est le genre de film qui vous accompagne longtemps après le générique de fin. Sa description méticuleuse des tâches quotidiennes et des troubles intérieurs n’est pas sans rappeler les récits ruraux de Kelly Reichardt mais il peut aussi faire penser à des œuvres comme Badlands de Terrence Malick (1973) pour la façon de traiter les paysages bucoliques et intemporels de l’Arkansas. Un rythme doux, tranquillement rythmé déroule l’histoire, avec une véritable audace du réalisateur de faire confiance à l’absence totale de manipulation émotionnelle et dramatique. Le flux et le reflux naturels du drame, tirés et relâchés par une partition mélancolique se suffit pour nous parler et nous toucher.

La force de Minari réside dans la simplicité de son histoire et dans la façon dont ses personnages interagissent les uns avec les autres. C’est une grande leçon d’humanisme et d’élégance, un film plein de cœur, de chaleur et d’honnêteté. Un véritable régal du début à la fin qui nous rappelle aussi, en substance, que parfois, malgré ce qui pourrait détruire toute espérance, l’amour demeure une véritable puissance de vie et le sens même de l’existence.