Avant d’entrer dans l’album, il faut (re)connaître celui qui le porte surtout quand elle est la voix d’un parcours long, rugueux et tenace. Né en 1954 en Louisiane, à Bernice, Robert Finley s’est forgé une trajectoire peu commune. Dès l’enfance, le gospel résonne dans sa famille. C’était la seule musique « autorisée »… mais, vers 11 ans, il acquiert une guitare dans un magasin d’occasion et commence à apprendre par l’oreille. Il rejoint ensuite l’armée dans les années 1970 et finit par intégrer le groupe de musiciens de l’armée et voyager avec eux. L’expérience lui enseigne la scène et l’improvisation. Après son service, il revient dans le Sud, alternant entre musique, petits concerts et métier de charpentier. Sa vue décline au fil du temps et finit par devoir abandonner la menuiserie.

Une voix usée par la vie, mais vibrante

Sa carrière discographique ne commence véritablement qu’en 2016, à l’âge de 62 ans, avec l’album Age Don’t Mean a Thing, après avoir été repéré alors qu’il jouait dans la rue à Helena, Arkansas, via la Music Maker Relief Foundation. Depuis, il collabore étroitement avec Dan Auerbach (The Black Keys) via le label Easy Eye Sound, et a sorti plusieurs albums (notamment Goin’ Platinum!, Sharecropper’s Son, Black Bayou). Ce parcours tardif donne à Finley une aura très particulière : une voix usée par la vie, mais vibrante, expressive, riche d’authenticité. Le monde du blues et du gospel le considère aujourd’hui comme l’un des porteurs de flambeau de traditions américaines vivantes.

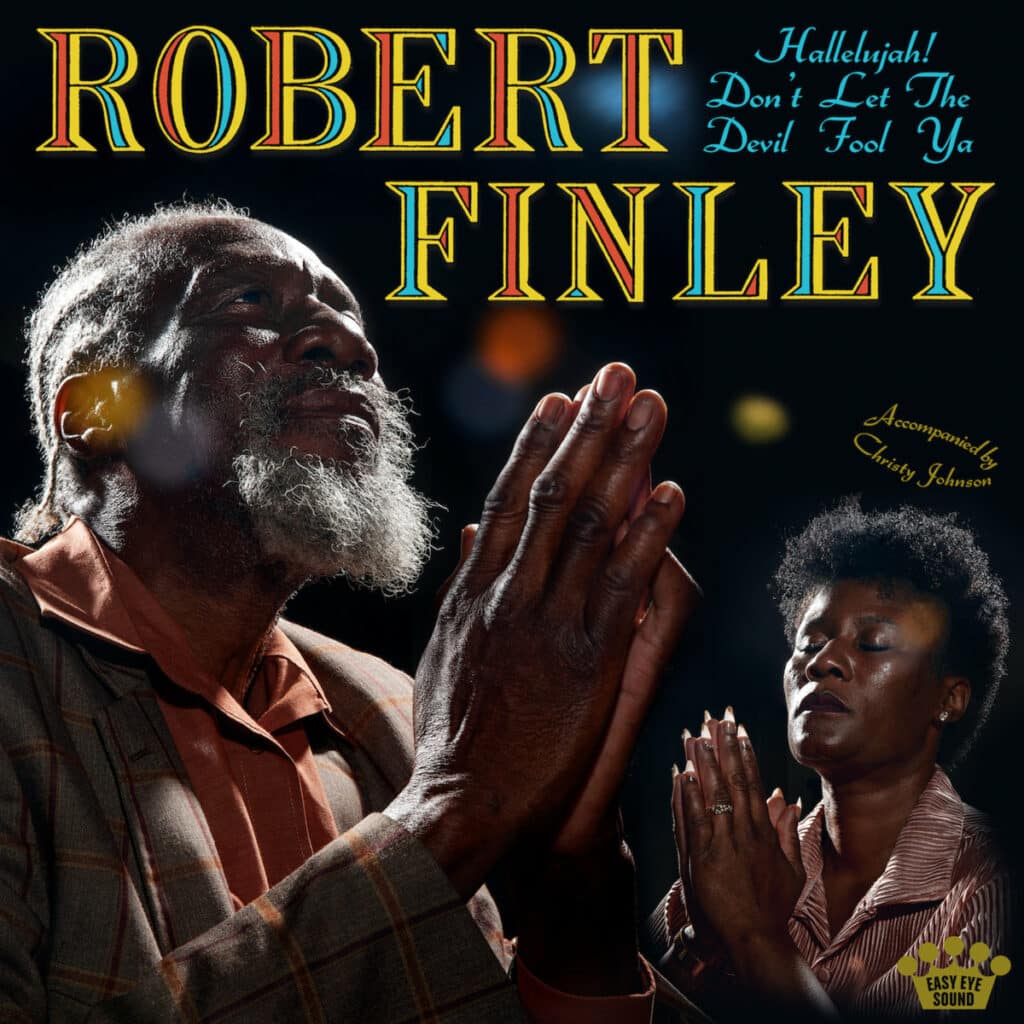

Un album habité par la foi

Avec Hallelujah! Don’t Let the Devil Fool Ya, Finley réalise un rêve annoncé. Celui de faire un disque qui plonge clairement dans le gospel sans renier ses affinités pour le blues, la soul et le R&B. L’album compte huit titres, conçus comme une forme de liturgie… louange, confession, sermon, envoi… c’est un véritable cheminement introspectif et spirituel, empreint de blessures mais aussi de ferveur. L’enregistrement, impulsif et presque organique, laisse beaucoup de place à l’instantanéité. On sent le groupe respirer ensemble, répondre aux hésitations et capter ces moments où l’émotion déborde. « Je suis né en 1954, comme le rock’n’roll, mais, sur ce disque, tout se rapporte au Tout-Puissant et à son amour, déclare le patriarche. Nous pouvons changer dans l’existence, mais Lui, non. Je fais ici ce que demandent les Ecritures : apporter le message à ceux qui ne vont pas à l’église. Pour cela, la musique est un moyen puissant. J’en connais d’ailleurs qui vont à l’église seulement pour entendre le chœur. » explique-t-il en interview.

Musicalement, le disque s’ouvre sur I Wanna Thank You, un morceau incandescent de gratitude (ou de louange) où Finley pose d’emblée sa voix comme une prière peu maniérée. Phrasing rugueux, chœur qui assène la réponse, guitare qui grince juste ce qu’il faut. Praise Him et Holy Ghost Party étirent la palette avec des cuivres en arrière-plan ou des guitares funkées, et cette osmose entre la vigueur du blues et l’exaltation collective du gospel. Les titres plus lents, comme His Love ou Helping Hand, offrent des respirations ; la production ménage des nappes d’orgue et des harmonies féminines ou en incorporant le dispositif de call-and-response caractéristique du gospel, et en sollicitant les chœurs de sa fille aînée, Christy Johnson, pour renforcer cette dimension communautaire plutôt qu’une confession strictement personnelle.

Entre gospel exalté et blues viscéral

Le contraste est la grande force du disque : alternance de percussion serrée et de moments recueillis, de lignes de basse insistantes et de silences qui laissent la voix exister. Finley chante comme il raconte, avec une franchise immédiate, parfois heurtée, souvent incandescente. On entend le vétéran prêcher comme un témoignage de terrain, ponctué d’images simples et d’exhortations directes. Les arrangements évitent la reconstitution nostalgique ; ils gardent la musique vivante, organique, parfois proche d’un enregistrement d’un culte d’une petite communauté protestante afro-américaine, parfois d’une jam de studio où l’on décide ensemble du passage à prendre. « La plupart des gens prennent leur retraite à 65 ans, et moi, je suis devenu vivant à 65 ans ! » dit-il lors de son concert il y a quelques jours sur la scène parisienne de La Cigale dans un éclat de rire, et sous les applaudissements.

Robert Finley, passeur d’une mémoire vivante

Si l’album a une faiblesse, c’est sans doute sa brièveté. Huit titres pour une quarantaine de minutes, et l’envie demeure d’entendre Finley pousser encore plus longuement certaines impressions. Mais cette concision devient aussi une vertu : rien de superflu, tout est dit. Et la conclusion, I Am A Witness, fonctionne comme un mandat. Après l’écoute, Robert Finley n’a plus seulement raconté sa foi, il en est le témoin, exigeant qu’on écoute, qu’on se souvienne, qu’on garde la trace de ces voix qui viennent du Sud et qui portent une histoire.

En somme, Hallelujah! Don’t Let the Devil Fool Ya confirme Robert Finley comme l’un des passeurs contemporains des musiques noires américaines. Il n’édulcore rien, il convertit l’expérience en chant. Pour qui cherche une musique à la fois charnelle et spirituelle, brute mais profondément sincère, cet album est une sacrée belle recette à la sauce priante qui garde les pieds dans le bayou.