Après Sous les figues, la réalisatrice franco-tunisienne livre un film poignant. A l’ombre d’une société tunisienne traversée par une hostilité croissante envers les migrants subsahariens, ce film choral, puissant et vibrant d’humanité, est une œuvre rare qui met la foi et la communauté au cœur d’un récit politique, intime et universel.

Une « maman pasteure » face aux tempêtes de la vie

Au centre du film, Marie – incarnée avec justesse et force par Aïssa Maïga – est une femme pasteure ivoirienne, ancienne journaliste, qui a fondé une petite Église évangélique dans sa maison. Elle accueille sous son toit Naney, jeune mère sans papiers, et Jolie, étudiante déterminée. À ce trio féminin déjà complexe s’ajoute Kenza, une enfant rescapée d’un naufrage, retrouvée seule sur une plage.

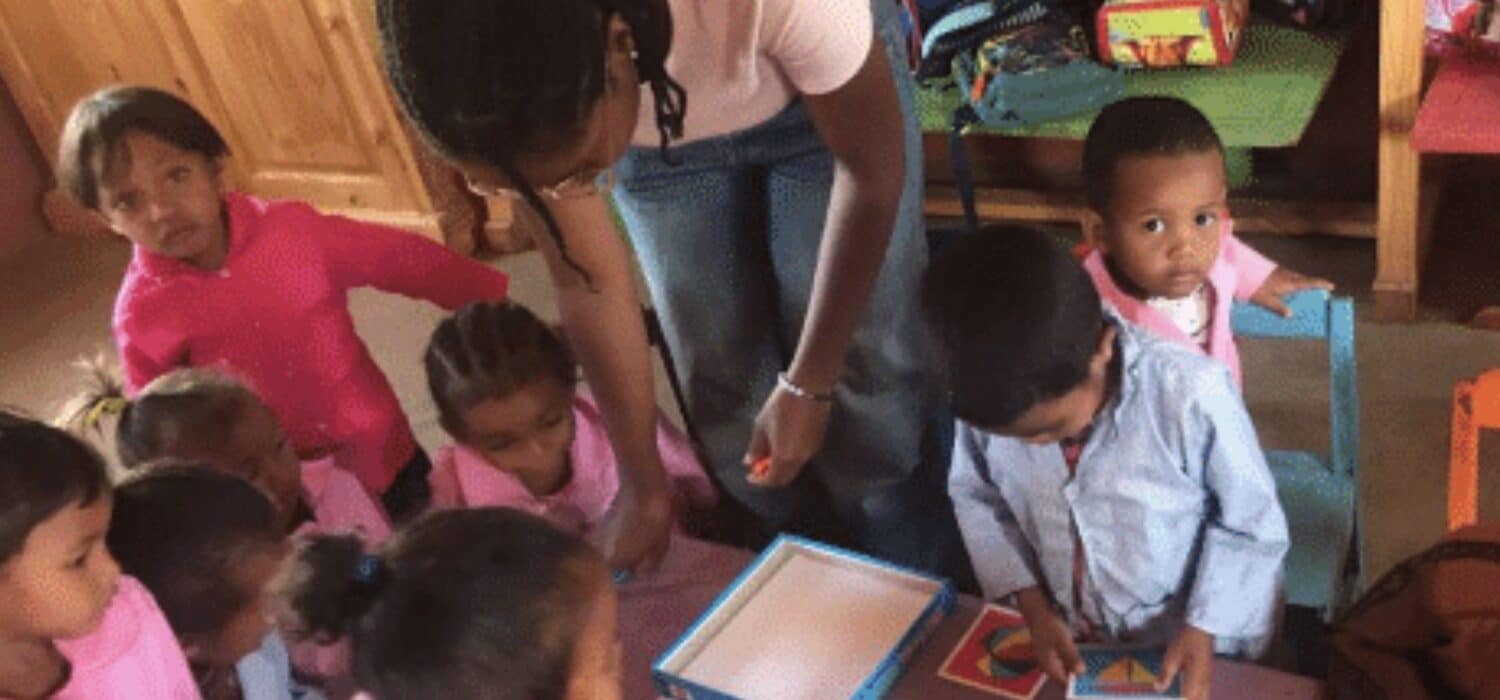

Le quotidien de ces femmes, fait de solidarité fragile, de tensions latentes, de choix impossibles, s’inscrit dans un climat de répression croissante des autorités tunisiennes à l’égard des migrants. Dans cet espace précaire, l’Église devient un refuge, un lieu de parole, de guérison, de spiritualité – mais aussi un terrain d’ambiguïtés, pris entre protection et risque et confronté aux dures réalités sans concession du moment et des lieux.

Une caméra immersive, au service du réel et de la grâce

La mise en scène d’Erige Sehiri, parfois proche du documentaire par son attention aux gestes et aux silences, capte avec pudeur la densité de chaque relation. La photographie de Frida Marzouk (collaboratrice d’Abdellatif Kechiche et Lina Soualem) restitue la lumière d’une Tunisie urbaine presque fantomatique, vue à travers les yeux de celles qui n’y ont pas vraiment leur place. La beauté trouve ainsi sa place dans ce récit dans lequel il faut entrer progressivement mais pour ne plus le lâcher ensuite jusqu’au bout.

Le choix de tourner dans une véritable église de maison, fréquentée par la communauté filmée, donne au film une vérité rare.

La caméra, souvent mobile, suit les corps et les regards avec respect, sans jamais les exposer, comme pour préserver leur dignité dans un monde où celle-ci est sans cesse mise à mal. Toute la ferveur d’une piété expressive, vivante et pleine d’émotion permet de comprendre les enjeux et les défis de chaque fidèle. L’entraide est aussi subtilement montrée, mais avec également tous les basculements possibles.

La foi comme lien, comme lutte, comme espérance

Promis le ciel n’est pas un film « religieux » au sens confessionnel du terme. C’est un film par contre très clairement habité par la foi : celle qui unit, qui relève, qui bouscule, mais qui ne protège pas de tout. La prédication de Marie, son accompagnement pastoral, ses hésitations devant la possibilité d’accueillir l’enfant Kenza comme sa propre fille, tout cela compose un portrait nuancé d’une foi incarnée, traversée de doutes, mais tournée vers l’autre.

L’Église évangélique de quartier n’est pas idéalisée : elle est vivante, composite, fragile. Elle est à la fois le dernier rempart contre l’inhumanité de l’exil, et un espace où les tensions communautaires et personnelles se rejouent. Mais c’est aussi là que la parole prend sens, que le soin s’exerce, que les chants consolent et disent à toutes et tous : « Persévère ! »

Un film sur l’exil, mais surtout sur l’appartenance

Au-delà des réalités migratoires – rendues ici dans toute leur complexité –, Promis le ciel pose une question profondément humaine : où est notre place ? Où sont nos liens, nos foyers, notre avenir ? Chacune des femmes cherche à tracer sa route : Marie a choisi de rester, Jolie de réussir, Naney d’hésiter, Kenza d’exister. Le film ne tranche pas, il écoute. Il montre la violence de l’illégalité, les fantasmes de l’Europe salvatrice, la douleur d’avoir laissé un enfant derrière soi, ou d’en recueillir un sans statut. Et dans ce tourbillon de réalités dures, il glisse une tendresse, une pudeur, une espérance.

Une ouverture pleine de souffle et de sens

Avec Promis le ciel, Un Certain Regard s’ouvre sous le signe du courage : celui de filmer l’invisible, de donner voix à des femmes africaines en exil, de montrer que la foi peut être résistance, que la solidarité peut être œuvre de justice, même lorsqu’elle se fait fragile.

Pour les protestants, ce film est une rare occasion de voir à l’écran un personnage de femme pasteure, forte et vulnérable, prophétique et maternelle.

Une figure profondément biblique, moderne et nécessaire, incarnée avec une vérité bouleversante par Aïssa Maïga. Promis le ciel est une œuvre qui interroge sans accuser, qui croit sans imposer, qui espère sans simplifier. À voir, à méditer, à discuter lors de sa sortie en salles (vraisemblablement à l’automne) – dans nos communautés, nos Églises, nos cercles citoyens. C’est en tout cas, pour moi, un premier gros coup de cœur cannois !

A noter :

Aïssa Maïga sera l’invitée exceptionnelle de Jean-Luc Gadreau pour un SOLAE, le rdv protestant sur France Culture, en direct du Festival de Cannes, ce dimanche 18/05 à 8h30. Avec elle également, le réalisateur suisse Lionel Baier, membre du Jury du Prix de la Citoyenneté.