Roubaix, une lumière, d’Arnaud Desplechin, en compétition au 72ème festival de Cannes, est sorti la semaine dernière.

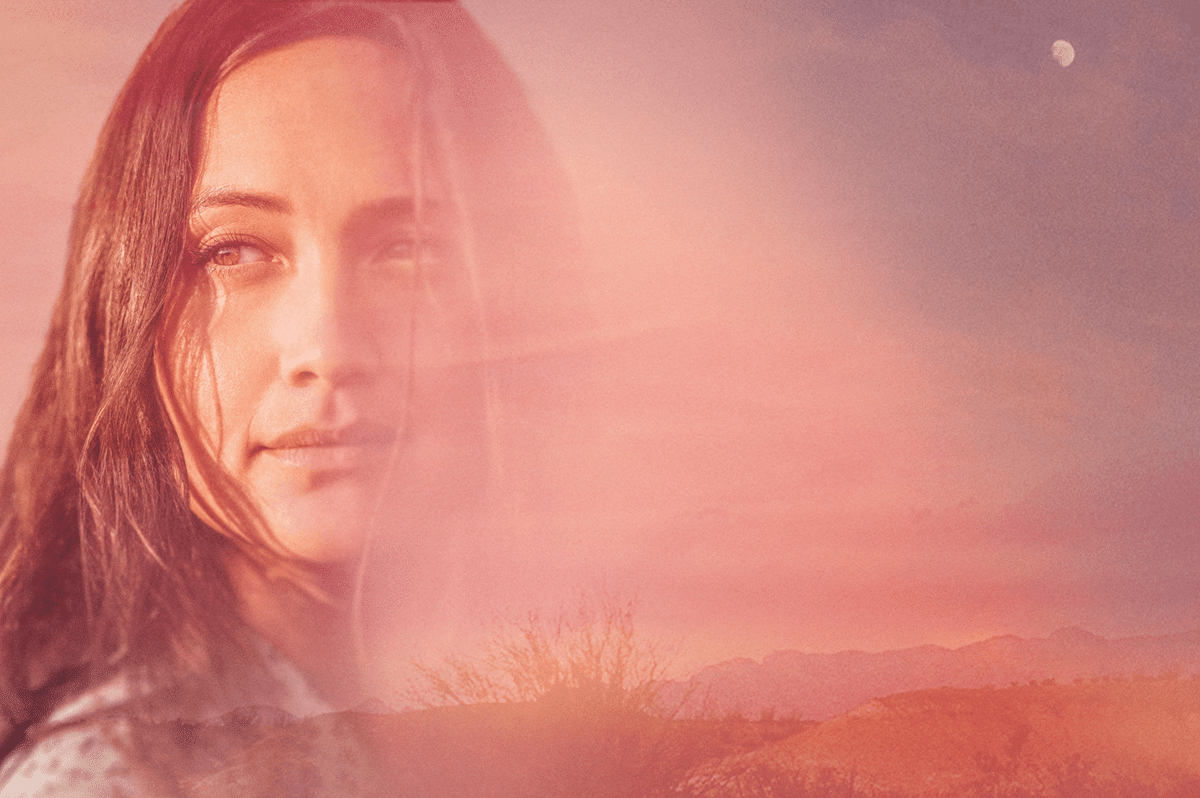

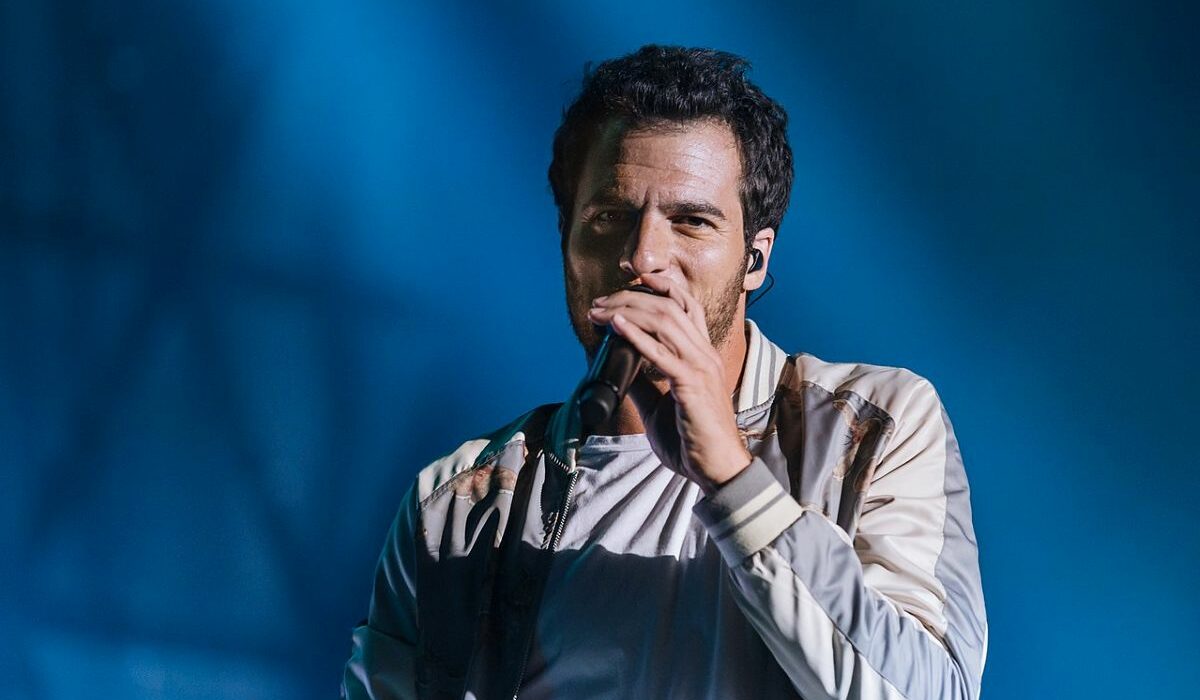

On y suit ainsi un commissaire de police joué par un excellent Roschdy Zem et deux jeunes femmes à la dérive, jouées par Léa Seydoux et Sara Forestier, elles aussi remarquables dans leurs interprétations. Tout cela donne un polar sombre, captivant, avec des soubassements particulièrement intéressants, notamment dans son exploration des méandres de l’âme humaine et du questionnement de la vérité.

Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire Daoud sillonne la ville qui l’a vu grandir. La routine : des voitures brûlées et des altercations. Au commissariat, vient d’arriver Louis Coterelle, fraîchement diplômé. Daoud et Louis vont faire face au meurtre d’une vieille dame. Deux jeunes femmes sont interrogées, Claude et Marie. Des voisines démunies, toxicomanes, alcooliques et amantes.

Arnaud Desplechin, après avoir créé différents alter ego et traversé diverses forêts narratives liées à ses propres fictions, décide de représenter sa ville natale. Sur fond musical, une voix off parle de Roubaix, de ses rues, de ses habitants et de son passé industriel ; jusqu’à ce que la caméra atterrisse sur une autre rue, celle d’un village algérien, dessinée sur une petite place suspendue à la maison du capitaine de police incarné par Roschdy Zem. La dualité de la famille immigrante est présentée ici dans le portrait de deux lieux. Dans Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin filme sa ville comme il ne l’avait jamais fait auparavant ; d’abord, parce que dans son dernier film la localité devient le protagoniste, au moins, de la première partie. Il s’immerge ici dans le tourbillon strictement physique et presque documentaire du travail quotidien d’un groupe de policiers de cette ville. À la recherche du réel et des faits, de la matière première fournie par la réalité physique, le cinéaste dépeint solidement l’état des choses dans les tâches quotidiennes de cette police et dans le pouls de la rue et des délinquants dans de nombreux quartiers de la ville jusqu’à ce que, peu à peu, toute l’attention de l’histoire converge dans l’enquête du meurtre d’une pauvre vieille femme.

Ici, les crimes évoqués sont réels, lit-on au début du film. La question de la vérité se posera d’ailleurs au fur et à mesure que le film plongera dans le récit de ce conte sordide, une affaire criminelle qui a eu lieu en 2002. Les interrogatoires de cet acte criminel ont d’ailleurs été filmés par Mosco Boucault et mis en scène dans un documentaire télévisé, dont s’inspire toute la partie centrale du film. Le regard du commissaire Daoud confronte celui de deux femmes dans ce qui constitue le sommet le plus intéressant de la proposition : le choc entre un archétype filmique bien défini (un policier laconique et sec, introverti et silencieux) et deux assassines qui, petit à petit, révèlent une complexité humaine sous-jacente. Desplechin ne les juge pas. Aucun manichéisme facile dans son œuvre. Ce qui l’intéresse, c’est exactement le contraire : questionner la vérité intérieure qui cache le mal, plonger dans l’énigme de cette inquiétante dualité. C’est pourquoi le film ne montre pas non plus le crime, mais sa reconstitution sous l’œil attentif des policiers. Roubaix, une lumière, c’est d’ailleurs exactement cela : la représentation d’une reconstruction, des abîmes et des vertiges qui peuvent s’ouvrir sous le plancher d’un meurtrier quand il se reconnaît comme tel et fait face à l’horreur de ses actions. Sous le genre policier, Desplechin déploie la plus passionnante de ses obsessions, au travers de cette représentation de la reconstruction, qu’elle soit de mémoire, de passé ou de fiction ; d’un incendie ou d’un meurtre. Ici, l’interrogation sert à tester l’histoire, qui sera définie et accommodée, jusqu’à une sorte de mise en scène, à la manière de Death by Hanging (La pendaison) de Nagisa Oshima.

Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s’est réellement passé. L’important est ailleurs… Ce qui compte, c’est la façon dont l’histoire peut configurer et façonner les limites d’une reconstruction. D’une certaine manière, Desplechin nous parle de la différence entre la narration orale -la diégèse- et la narration représentée -la mimésis- et comment le cinéaste est prisonnier d’un langage avec lequel il doit reconstruire quelque chose qui finira toujours par différer de la réalité et la vérité du monde. Il s’agit d’un dispositif théorique qui a toujours préoccupé Desplechin et qui était déjà à la base d’œuvres précédentes, comme Esther Khan et Jimmy P.

Au final, et grâce à une brillante mise en scène de la misère sociale et une enquête haletante, Roubaix, une lumière se révèle un film puissant, illuminé par la prestation de Roschdy Zem.