Réalisé par Denis Imbert, le film est une libre adaptation du livre éponyme de Sylvain Tesson Sur les chemins noirs, publié en 2016 chez Gallimard et vendu à 532000 exemplaires. Jean Dujardin prend les sentiers de la « diagonale du vide », du sud-est au nord-ouest de la France, soit 1300 km à pied, pour se donner la possibilité de (re)vivre.

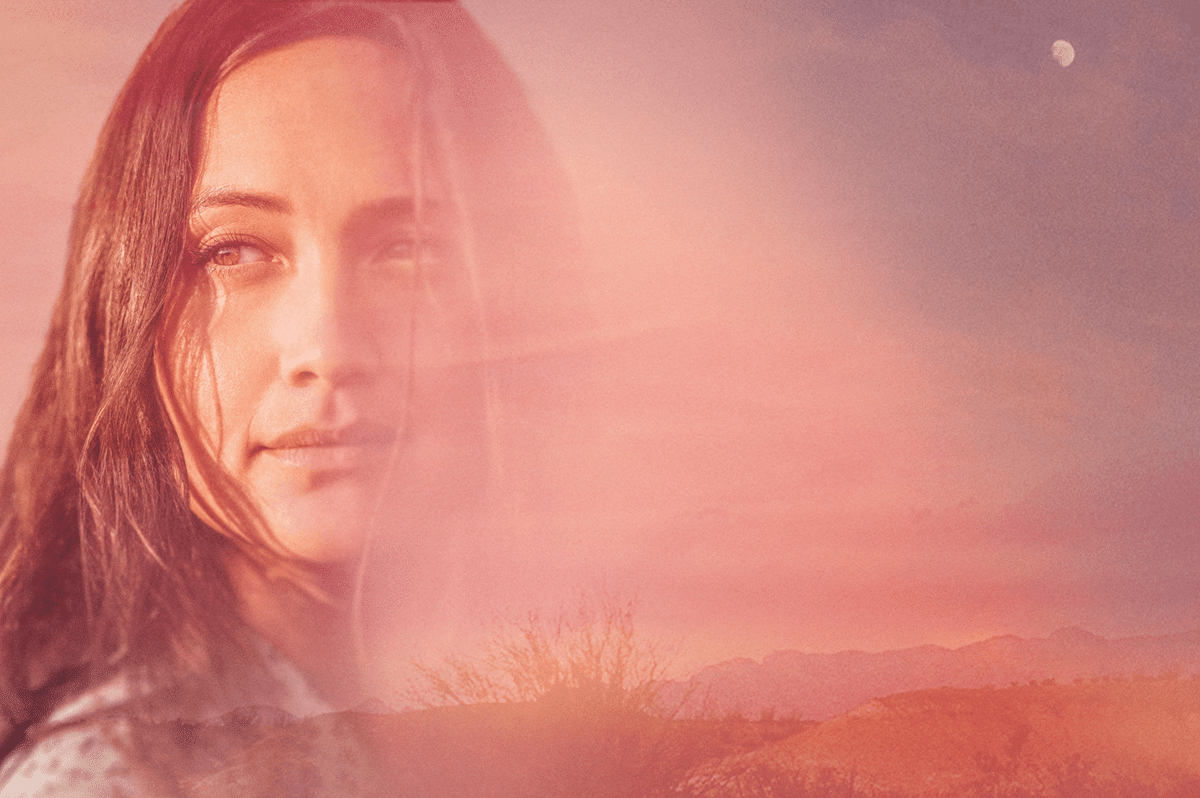

Un soir d’ivresse, Pierre (Jean Dujardin), écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

Dans la « vraie vie », le 21 aout 2014, Sylvain Tesson, l’écrivain-voyageur, tombe d’une gouttière, de plus de dix mètres de haut, alors qu’il venait d’escalader un bâtiment lors d’une soirée avec des amis avec lesquels ils célébraient la sortie de son livre Bérézina. Une terrible chute qui le conduit à être placé en coma artificiel une dizaine de jours. Il vivra l’enfer d’une rééducation jusqu’à cette marche, pari fou fait à lui-même s’il s’en sortait, et qu’il raconte dans ce livre paru en 2016, Sur les chemins noirs.

La solitude d’une marche de 1300 kilomètres

Adapter ce livre au cinéma était un défi… car raconter la solitude d’une marche de 1300 kilomètres pourrait vite devenir lassant ou bien se transformer en un documentaire, sans doute très sympathique et beau, mais pas forcément relevant du projet initial où cette histoire veut se raconter et possiblement nous parler.

Mais il faut le dire tout de suite, le pari est gagné et la longue marche de Pierre-Sylvain ou Jean nous touche en plein cœur et l’heure trente-cinq de récit cinématographique qui en est proposé est un pur bonheur.

Sur les chemins noirs, le silence semble être un incontournable… même si quelques rencontres offrent des dialogues possibles, même si quelques bruits extérieurs peuvent réveiller la nuit, que la musique originale de Wouter Dewit vient de temps en temps accompagner tendrement l’image. Même si les souvenirs dans la tête nous donnent de comprendre ce qui a précédé, ou que la voix off, telle une poésie prosaïque, judicieux oxymore, accompagne le chemin et nous berce d’une douce mélopée malgré les âpres étapes de cette traversée de territoires physiques et humains, spirituels somme toute aussi.

Mais pourtant, par-delà le silence demeure un son qui traverse lui aussi cette histoire, qui hante nos oreilles et qui fait terriblement sens. C’est le son de cet homme qui respire !

Le souffle de vie qui accompagne chaque pas, qui partage la lutte contre les cailloux sur la pente qui font glisser ou tordre le pied. Cette respiration qui n’est pas qu’intérieure mais qui s’entend et donne d’approfondir et de comprendre mieux encore ce que le regard de l’acteur laisse paraitre et transmet de ses émotions.

Ce son qui revient, encore et encore, tout au long de cette marche, qui dit l’effort certes, mais qui dit tout simplement que cet homme est debout et qu’il vit. Me revient à la mémoire ces paroles du livre de la Genèse : « L’Éternel Dieu façonna l’homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l’homme devint un être vivant »… l’homme devint un être vivant, avec ce terme hébreu nephesh qui signifie être animé, doté d’un souffle, conscient, vivant.

Car Sur les chemins noirs, est un hymne à la vie avant tout, à la survie peut-être même. C’est l’histoire d’une rencontre avec soi-même qui passe par du temps pris et des épreuves à surmonter.

Le passé de Pierre s’esquisse alors en flashbacks, au-travers des scènes avec son ancienne compagne (Joséphine Japy), de la rencontre à la rupture brutale dans la chambre d’hôpital, sans qu’il cherche à la retenir mais aussi par ses retrouvailles avec ceux qui viennent faire un bout de chemin avec lui, sa sœur (Izïa Higelin), sa tante (Anny Duperey) ou un ami (Jonathan Zaccaï) mais aussi un jeune inconnu en mal de (re)père (Dylan Robert). Se dessine de la sorte le subtil portrait d’un écrivain follement vivant, qui sait aussi pleurer.

Précieuses interprétations de chacune et chacun des personnages avec, évidemment, d’abord celle de Dujardin, sobre et terriblement juste. À l’image de la réalisation remarquable d’Imbert, qui s’efface devant son sujet mais n’en est que plus puissante. Il suit son comédien mais aussi filme ce décor naturel, caméra à hauteur d’homme, sans tomber dans le piège de vouloir sublimer les paysages, à la façon d’un nouveau filtre tiktok en vogue ou en usant de drones à tort et à travers. Les laisser simplement être, se suffire à eux même tels quels.

Prendre le temps

À ce propos, Denis Imbert raconte : « Le plus important, c’était le temps de tournage. Nous étions à peine une dizaine, au plus proche de son parcours. Il fallait oublier les travellings. Il suffisait d’une caméra et d’un micro et je devais réussir à tourner grâce à la légèreté de ce matériel qui allait m’offrir aussi la liberté d’improvisation. Ce qui coûte cher au cinéma, c’est souvent ce qui ne se voit pas, les grues, les rails de travelling, les transports. Lorsque vous dites à un producteur que vous n’avez besoin que d’une caméra et d’un acteur, vous obtenez le temps. Neuf semaines, c’est confortable, luxueux presque pour faire un film aujourd’hui ».

Et justement, le temps est aussi un élément majeur du scénario. Un temps que n’avons peut-être et sans doute pas, mais un temps qui se prend. Une idée qui déjà faisait d’ailleurs son chemin dans l’adaptation d’un précédent roman de Tesson par Safy Nebbou, Dans les forêts de Sibérie. « Maitriser le temps, vivre intensément chaque instant » disait-il là.

Avec tout ça, ces chemins noirs nous dirigent finalement vers la lumière et nous donnent envie d’aimer la vie, d’apprécier la sobriété et choisir, quand il le faut, la rencontre avec l’autre mais aussi avec soi… peut-être alors également, avec Dieu.