Critique ciné publiée le 22 mai 2025 après la projection cannoise.

Réalisé en clandestinité partielle en Iran, ce nouveau long métrage s’impose comme une œuvre de résistance douce, ironique et bouleversante. Un récit qui semble s’égarer dans des détails absurdes, mais qui en réalité vise juste, droit au cœur de l’oppression, dans ses formes les plus sournoises.

Tout commence par ce qui semble n’être qu’un détail sans importance : un chien écrasé, quelque part sur les hauteurs de Téhéran. Un « simple accident », sans gravité – sauf pour l’animal. Une famille rentre chez elle, le père au volant, la mère enceinte, l’enfant sur la banquette arrière. Mais le choc dérègle plus que la carcasse : le moteur se met à tousser, la voiture s’arrête, et les voilà contraints de chercher de l’aide dans une sorte de boutique. C’est là que tout bascule. Vahid, qui se trouve dans une réserve, croit reconnaître dans le client boiteux un personnage qu’il ne peut oublier. Ou plutôt un bruit. Une démarche, une prothèse. Celle d’Eghbal, surnommé « La guibole », gardien de prison, tortionnaire, ombre du régime. Celui qui l’a brisé. Mille fois. Est-ce lui ? Il le suit. L’enlève. Le séquestre dans son van. L’emmène au milieu de nulle part, là où la terre est sèche et l’arbre, mort. Vahid doute, espère se tromper. Mais le doute devient obsession. Il lui faut des preuves. Des témoins. Des compagnons de détention. Des cicatrices. Une certitude. Alors commence une cavale inquiète et fiévreuse, une quête de vérité hantée par les fantômes de l’État : rencontres improvisées, souvenirs douloureux, colères réprimées ou explosives. Vahid devient enquêteur malgré lui, frère de douleur malgré lui, au bord de perdre ce qu’il a tenté de sauver. Car dans ce pays où l’oubli est parfois une stratégie de survie, chercher la justice peut devenir le plus grand des risques.

Un film clandestin, un acte de liberté

Panahi parvient, comme toujours, à faire rire de ce qui fait mal, en filmant les petits travers d’un grand système injuste. Le film est une succession de portes fermées, de couloirs sans fin, de voix qui se contredisent. Et pourtant, la légèreté reste : une légèreté de funambule au bord du gouffre. Ce film est une prouesse de réalisation, autant technique que politique. Réalisé sans autorisation officielle, avec des actrices non voilées à l’écran – un défi frontal aux lois iraniennes –, Un simple accident a été tourné avec discrétion, puis post-produit en France. Le résultat est d’une clarté cinématographique remarquable, sans effet appuyé, sans slogan. Juste le réel, filmé avec une précision qui dérange et fait réfléchir. Dans un monde où la parole peut valoir arrestation, ce film est une parole libérée, qui sait ce qu’elle risque, et qui parle d’autant plus fort.

Un film marqué par l’épreuve et la grâce

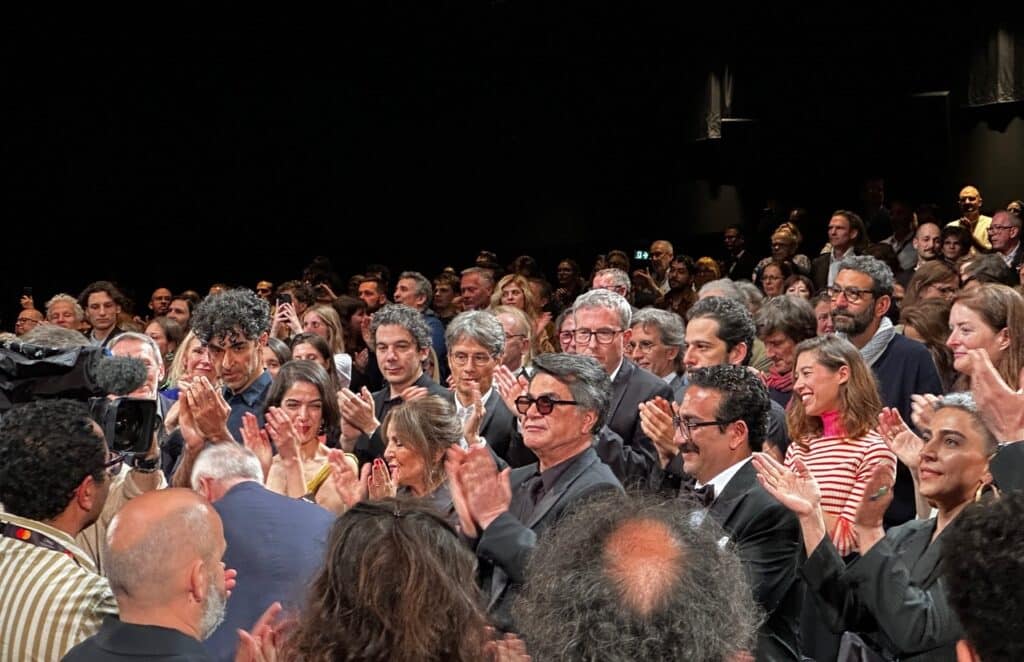

Jafar Panahi connaît son sujet. Pour ses films et ses idées, il a passé sept mois en prison en 2022, et des années d’assignation à domicile, sans passeport, sans liberté de circuler. Ses descriptions ne trompent pas : Un simple accident est le premier long-métrage qu’il réalise depuis sa libération. C’est un film nourri d’autobiographie – même s’il ne parle jamais de lui. Car Panahi sait combien l’enfermement vous poursuit longtemps, combien l’ombre du bourreau ne lâche jamais sa victime. Il dispose désormais d’un passeport et d’un visa. Il est arrivé à Cannes, enfin. Il sourit. Mais il est probable que la nuit, certains bruit des chaînes, ou celui des pensées qu’on ne peut plus faire taire se rappellent à lui, comme pour ses protagonistes.

Le film se conclut sur un geste doux, presque irréel : une sortie de route, ou peut-être une échappée. C’est une fin offerte comme une grâce, sans triomphe ni revanche. Une bouffée d’air au milieu d’un système asphyxiant. Une libération ? Peut-être. Mais pour aller où, vers quoi ? Panahi ne répond pas. Il laisse la question en suspens, comme un murmure, comme un bruit qui résonne derrière vous… Ce bruit final, ou ce silence du réalisateur… loin d’être un renoncement, devient le point d’orgue d’un film qui fait de l’humour une forme de résistance, et de la fragilité une force politique.

Avec Un simple accident, Jafar Panahi signe un film d’une portée immense. Il témoigne d’un monde verrouillé, mais où la liberté circule encore, en contrebande, par la poésie, le burlesque et la grâce. Un film essentiel, humble, courageux – comme « un simple geste », « un simple film » qui dérange tout un système, et qui bouscule chaque spectateur.