Il m’a longtemps été difficile de tirer des fils d’analyse clairs d’un mouvement aussi divers que celui des gilets jaunes. Je n’ai, d’ailleurs, pas la prétention d’en proposer un tableau complet. Des mouvements opportunistes se greffent, par exemple, toujours, sur des mouvements de ce type. Certains veulent en découdre, d’autres en profitent pour ressasser leur haine et leurs préjugés. Mais ce qui m’intéresse est d’un autre ordre. Cela a à voir avec que l’Ancien Testament nomme le « cri du pauvre ». Il est correct je pense d’évoquer un « cri ». Au bout d’une somme de frustrations, de souffrances et d’humiliations, il serait assez outrecuidant de demander, pour couronner le tout, à celui qui « gueule » d’avoir un langage plus châtié et plus facile à comprendre !

C’est, de fait, le caractère désordonné, partant dans plusieurs directions différentes, associant des revendications hétérogènes, du mouvement qui m’a, à la fois, intrigué et longtemps laissé perplexe. Il est assez difficile de savoir qui exactement descend dans la rue. Mais l’IFOP a usé d’une démarche indirecte assez astucieuse pour y voir clair. Il a cherché à savoir, non pas qui manifeste ici ou là (ce qui serait impossible à capter avec un sondage), mais quelles catégories de personnes se sentent proches de, voire tout à fait en ligne avec les manifestants. Et finalement cela confirme une impression intuitive: on voit ressortir les catégories d’ouvrier et d’employé et, d’un point de vue géographique, les zones périurbaines. Naturellement il s’agit de tendances générales qui ne disent rien sur la particularité de telle ou telle configuration locale.

Or si je rapproche ces catégories de la question essentielle qui a lancé le mouvement, à savoir l’usage de l’automobile, cela m’évoque plusieurs éléments qui ressortaient d’enquêtes auxquelles j’avais participé, il y a quelques années, dans le Laboratoire Ville, Mobilité, Transport.

De la mobilité choisie à la mobilité subie

Disons-le en une formule : il y a quelque chose de pourri dans l’usage de la mobilité. L’après-guerre a été marqué par l’accès progressif de toutes les couches de la société à l’automobile. Et on a beaucoup glosé sur l’inégalité d’accès des uns et des autres à la mobilité. On a aussi beaucoup scruté la structuration des lignes de transport en commun qui, à densité de population égale, désavantageaient parfois les quartiers pauvres.

Mais il y a quelque chose de moins visible et de pourtant critique : le fait que tout le monde puisse, finalement, bouger assez facilement a été utilisé par les riches (ou ceux qui sont en situation de pouvoir) pour que les pauvres (ou ceux qui dépendent d’eux) se déplacent à leur place.

La mobilité n’est donc pas toujours l’équivalent de liberté ou de découverte. Elle peut aussi être le signe d’une dépendance : un pis aller, une contrainte que l’on subit.

Une fois que l’on a pris conscience de ce phénomène, toute une série de constats surgissent.

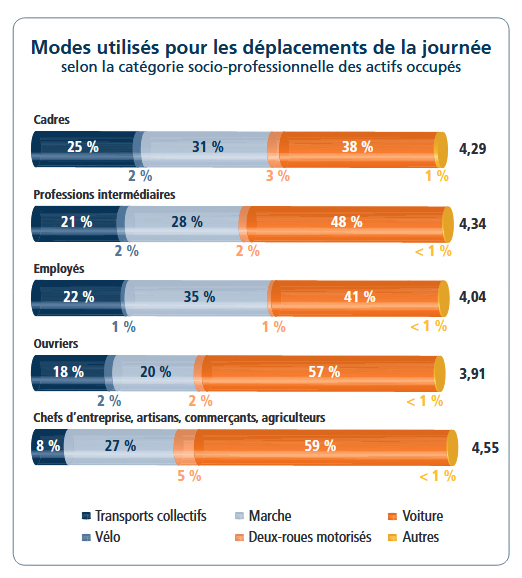

La région Ile-de-France, par exemple, mène une fois tous les dix ans (à peu près) une grande enquête pour connaître les déplacements quotidiens des franciliens. Il s’agit d’une enquête énorme (plus de 40.000 personnes sont interrogées) ce qui permet de regarder les choses très en détail. Lors de la dernière enquête (en 2010), un constat qui heurte les représentations spontanées ressortait nettement : parmi les salariés, les cadres étaient les plus gros utilisateurs des transports en commun (et ceux qui utilisaient le moins leur voiture) et les ouvriers ceux qui utilisaient le moins les transports en commun (et le plus leur voiture).

La raison essentielle de cet écart est que le lieu de travail des ouvriers est souvent situé dans des zones périphériques, mal desservies par les transports en commun et qu’un nombre significatif d’ouvriers travaillent en horaires décalés, à l’heure où les transports publics sont sporadiques, voire inexistants. Et il en va de même, jusqu’à un certain point, pour le lieu de résidence : beaucoup de cadres habitent dans des centres urbains, bien reliés au métro ou au réseau de trains de banlieue, là où le coût du foncier est dissuasif pour les ouvriers.

Ce que de telles considérations révèlent est que l’usage de l’automobile n’est plus guère un plaisir en elle-même (son usage n’augmente plus que faiblement depuis une quinzaine d’années). Sitôt qu’il est possible de faire le même déplacement, de manière assez rapide et confortable avec les transports en commun, les gens basculent. Et c’est ce que l’on observe dans cette enquête de 2010.

Et cela met en évidence des inégalités d’un nouveau genre : les personnes qui ont les moyens habitent des quartiers bien équipés, bien desservis par les réseaux de transport public et elles ont tout à portée de la main ; les autres sont rejetées dans des quartiers périphériques où l’usage de la voiture est une nécessité (et pas forcément un plaisir).

Et cette inégalité se renforce, du fait que l’approvisionnement des centres-villes est assuré par des réseaux logistiques nombreux et complexes … au sein desquels les ouvriers travaillent comme chauffeurs et/ou livreurs, ou comme manutentionnaires dans des entrepôts. C’est ce que je disais : les pauvres se déplacent pour les riches tandis qu’ils ne profitent pas, pour leur part, des aménités qu’ils produisent.

De fait, beaucoup de métiers d’exécution (ouvriers ou employés) supposent aujourd’hui de se déplacer. Les ouvriers travaillent de moins en moins en usine et de plus en plus, soit dans des entrepôts périphériques, soit sur des lieux variables, au cœur des villes. Une évolution moindre, mais semblable, touche aussi les employés. Les chiffres du ministère du travail sur les tendances actuelles de l’évolution du marché du travail montrent, globalement, un tassement des métiers d’ouvriers et d’employés qualifiés. Cela, déjà, met ces groupes sociaux en situation de faiblesse, car ce n’est justement pas de l’autre côté de la rue qu’ils peuvent trouver du travail. Ils doivent, souvent, se résoudre à aller loin de leur domicile pour en trouver. Par ailleurs, un grand nombre des sous-catégories d’ouvriers ou d’employés qui tirent leur épingle du jeu, dans ce contexte globalement défavorable, ont trait à la logistique ou supposent des déplacements sur site : aides à domicile, gardiens et agents de sécurité, ouvriers du bâtiment, agents d’entretien, employés de maison, conducteurs de véhicule, ouvriers de la manutention, agent d’exploitation des transports. Même des tâches comme la maintenance relèvent de plus en plus de contrats de sous-traitance où des équipes mobiles interviennent à droite et à gauche.

Cela veut-il dire que la mobilité dans l’entreprise est devenue plus un signe de domination qu’un signe de pouvoir ? Il ne faut pas trop simplifier et il convient, évidemment, de distinguer entre mobilité choisie et mobilité subie. Mais, déjà, dans les années 80 on avait noté un tassement de la mobilité, pour motifs professionnels, des cadres et une forte croissance de la même mobilité des ouvriers. Et, au sein même de la population des cadres, nous avons rencontré, à l’occasion d’une enquête dans une grande entreprise industrielle, au début des années 2000, des cadres las des déplacements de longue portée qu’ils devaient effectuer et qui, dès qu’ils le pouvaient, envoyaient un collaborateur à leur place. Ces mêmes cadres soulignaient que les plus mobiles étaient devenus les techniciens qui se déplaçaient, de site en site, pour régler les machines, au gré des changements de stratégie de la direction générale, qui faisait migrer régulièrement les lignes de production d’une usine à une autre.

Donc si on parle d’empreinte carbone liée aux transports, il faut dire que l’empreinte carbone des populations privilégiées qui habitent dans les centres-villes est largement une empreinte induite par tous les déplacements qu’ils font faire à d’autres. Les rapports de domination ont, donc, pénétré cette ressource qu’est la mobilité pour se l’approprier très largement.

Les habitants des zones périurbaines sont rarement des utilisateurs enthousiastes de la voiture

Ce caractère subordonné de beaucoup de mobilités dans le cadre du travail, se double d’une dépendance à l’automobile pour la vie quotidienne, dans les zones périurbaines. Dans l’imaginaire social on associe plutôt les zones de pauvreté aux grands ensembles et aux cités. Mais si vous scrutez les photos diverses qui ont été prises du mouvement des gilets jaunes (parfois par les manifestants eux-mêmes) vous y verrez peu de visages évoquant une origine africaine. Ces populations-là restent, dans leur majorité, en périphérie immédiate des grandes agglomérations. Les personnes menacées dans les zones périurbaines sont justement celles (ouvriers ou employés qualifiés) qui ont cherché à accéder à un logement indépendant, là où elles pouvaient. Elles ne sont pas les plus pauvres parmi les plus pauvres, mais elles sont, répétons-le, dans un segment d’emploi actuellement en contraction.

Et une fois encore, la mobilité réputée facile a été utilisée pour régler un conflit social. Plutôt que de concevoir des modes de coexistence dans les zones agglomérées, on a trouvé facile de proposer des logements éloignés, là où le foncier était peu cher. Au final, il arrive que les habitants du périurbain aient des budgets de transport (en comptant le coût d’achat de l’automobile) supérieurs aux budgets de leurs logements.

Lorsque nous avions collaboré à des enquêtes, dans le périurbain, nous n’avions entendu personne nous parler de l’usage de la voiture comme d’une joie. Personne ne s’imaginait en chevalier des temps modernes en train de sillonner la campagne pour son plaisir. Au contraire, presque tout le monde faisait des calculs pour regrouper ses déplacements et les économiser. La mobilité des adolescents passait souvent par le covoiturage. Avant même que l’essence soit chère, c’est le temps passé sur les routes qui était le fardeau à alléger. Les courses, par exemple, étaient optimisées. Souvent les personnes interrogées disaient qu’elles n’avaient pas envie de faire du lèche-vitrine dans les grands centres commerciaux. Elles avaient leur propre manière de construire une forme de sobriété en ressortant moins de chez elles une fois qu’elles y étaient rentrées.

Dans un tel contexte, où le temps coûte cher, on voit bien comment la limitation de vitesse à 80 km/h a pu être perçue. Et on voit bien aussi ce qu’a pu provoquer l’augmentation du prix d’usage de la voiture.

Et l’écologie dans tout ça ? Les limites des solutions simplement fiscales

Une fois que l’on a dit tout cela, il n’en demeure pas moins que l’usage actuel que notre société fait de la mobilité n’est pas soutenable. Et quand on dit « l’usage de la mobilité » il faut entendre non seulement le nombre de déplacements, mais aussi la manière d’user et d’abuser de la mobilité pour régler les rapports sociaux.

La plupart des politiques d’état jouant, aujourd’hui, sur des clefs de financement, on comprend bien l’idée de taxer les mobilités les plus énergivores (quoique l’avion fasse bizarrement exception à cette règle) : en renchérissant le coût du transport, on suppose que vont émerger des pratiques qui tablent plus sur la proximité. Mais on voit que l’outil, manié sans discernement, est trop grossier et qu’il transforme ceux dont la mobilité n’est pas vraiment un choix en véritables dindons de la farce du développement durable.

En fait, toutes les politiques qui ont été menées pour limiter l’usage de la voiture n’ont eu de succès qu’à partir du moment où elles ont aussi ouvert la voie à des solutions alternatives. Les premières rues piétonnes, ouvertes en France, dans les années 1970, ont dû, ainsi, faire la preuve que l’accès aux commerces et aux habitations restait possible, modulo une autre manière d’organiser les circulations et le stationnement dans le centre-ville. Et l’histoire s’est poursuivie sur le même mode : il n’y a jamais eu de transition facile du tout automobile à une autre manière de fonctionner.

Y a-t-il des alternatives dans les zones périurbaines ? Elles ne sont pas si faciles à trouver. Et on a vu que le problème n’est pas simplement celui du lieu de résidence, mais aussi celui du lieu de travail. C’est plutôt globalement, au moins dans un premier temps, qu’il faut prendre conscience que l’urbanisation dans les zones périurbaines est à bout de souffle. Quelqu’un qui, comme moi, sillonne à l’occasion les routes de la Seine-et-Marne, sait qu’aux heures de pointe le réseau routier secondaire est saturé. Les automobilistes sortent, le soir, des autoroutes bouchées pour faire la queue, ensuite, de rond-point en rond-point. Et le matin ils font la queue pour sortir de chez eux. Il faut trouver des solutions pour le périurbain, mais il faut aussi arrêter de penser que le périurbain est une solution.

Alors ?

Dans le domaine des transports, l’argent public est, aujourd’hui, massivement employé pour investir dans des infrastructures. Cela peut être utile quand on laisse de côté les investissements routiers pour investir dans des pistes cyclables ou des réseaux de transport en commun. Une solution passe, effectivement, par la substitution d’un type de transport à un autre. Mais on n’échappe pas toujours à la tentation irrépressible d’élargir les tuyaux, pour permettre « toujours plus de mobilité », en se donnant bonne conscience parce qu’il s’agit d’une mobilité « verte ». Or on a vu que la mobilité n’est pas toujours la solution et qu’elle peut même être le problème.

Il y a une voie d’action qui n’est pas directement entre les mains de l’état, mais que l’état peut néanmoins soutenir, c’est de travailler sur l’aménagement des périphéries immédiates des zones agglomérées. C’est sans doute là que la marge d’action est la plus grande aujourd’hui. On a beaucoup fait pour l’aménagement des centres-villes et cela a contribué au prestige de certaines grandes agglomérations. Il est parfaitement possible de profiter des avantages de la densification dans des zones moins prestigieuses, mais cruciales pour l’avenir des mobilités. C’est là plus un travail de fourmi, qui est d’ores et déjà à l’œuvre. Beaucoup de communes déjà relativement denses travaillent, actuellement, à « boucher les trous », à construire des tissus urbains mieux structurés, à réfléchir à une ville utilisable à pied.

Pour tout ce qui échappe à la mobilité pédestre ou cycliste, la stratégie de base, dans les zones agglomérées, est de massifier les flux. La Seine-Saint-Denis est en train, par exemple, de développer un réseau de tramways sur l’ensemble de son territoire. La massification des flux passe également par l’usage de la livraison ou la délivrance des services à domicile (et cela fonctionne aussi dans les zones périurbaines). Mais c’est là qu’il faut être vigilant : est-ce qu’au total on diminue les mobilités ou est-ce qu’on les augmente ? La chose est à considérer au cas par cas. Et, par ailleurs, que penser des conditions de travail de ceux qui se déplacent ? C’est un autre point de vigilance.

Ce qui est clair c’est que l’on n’a pas encore tiré parti de toutes les ressources de la proximité. On a tellement pris l’habitude d’utiliser, à peu de frais, des solutions lointaines qu’il faut faire un effort pour reconsidérer l’intérêt de ressources ou de personnes proches. Tout ce qui concerne ce qu’on appelle « les cycles courts » d’approvisionnement et de recyclage est encore à l’état d’ébauche. On pourrait aller beaucoup plus loin. Et les solutions que l’on peut trouver, y compris dans les tissus périurbains, pour déplacer les contraintes, passent par la mobilisation de collectifs locaux qui peuvent imaginer ensemble de nouvelles voies d’action. Il peut y avoir de la conflictualité dans ces rencontres locales. Les questions sociales escamotées par l’usage de la mobilité peuvent faire retour brutalement. Mais est-ce qu’après tout, ce n’est pas une chance de devoir, à nouveau, faire face à des personnes en chair et en os, avec qui nous partageons une communauté de destin ?

Il me semble que les chrétiens, au moins, devraient en être convaincus. La mobilité a certes des vertus, mais elle a produit, aussi, une atomisation sociale et des inégalités largement masquées dont on voit les effets délétères aujourd’hui.

Découvrez d’autres contenus sur le blog Tendances, Espérance