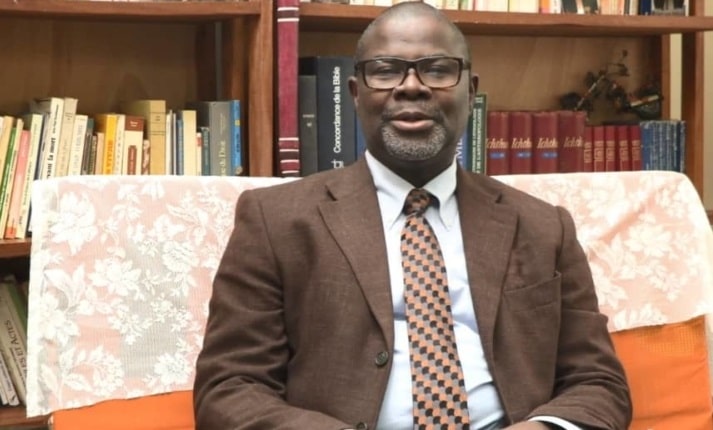

Anthropologue, professeur à l’université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire), Bony Guiblehon a été le principal maître d’œuvre, au sein d’un comité d’organisation efficace, du colloque international intitulé « État et (dé)régulation du religieux en Afrique occidentale et centrale », tenu à Bouaké les 14 et 15 mai 2024. Il revient ici sur cet événement et trace des perspectives.

1/ Qu’est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement ?

Ces thématiques sont porteuses. Cela fait deux colloques que j’organise à l’Université Alassane Ouattara sur les phénomènes religieux en Côte d’Ivoire et en Afrique. Nous avions mis en place un premier colloque « Religion et immigration » en 2020. Ce colloque avait réuni beaucoup de chercheurs de France, de Belgique, des Etats-Unis, et de différents pays d’Afrique. Ce fut un succès. C’était la première fois que l’on consacrait un événement centré sur l’analyse du phénomène religieux en lien avec l’immigration à l’Université de Bouaké. Ce colloque s’inscrit dans cet élan. Par ailleurs, après beaucoup d’efforts, un master en sciences sociales des religions a été mis en place à l’Université de Bouaké. C’est le seul en Côte d’Ivoire. Il suscite de l’intérêt, et mobilise de jeunes collègues qui s’intéressent aux questions religieuses. Auparavant, il n’y avait pas vraiment d’espace consacré à ces questions, on ne disposait pas de cadre formel. J’ai souhaité ce cadre et je suis heureux d’en voir les premiers fruits. Depuis quelques années, ce master fonctionne très bien. Nombre d’étudiants ont pu réaliser un master sur les questions religieuses. Après son master, un premier étudiant a soutenu sa thèse de doctorat en 2022, et il a été recruté 4 mois plus tard comme enseignant chercheur dans notre université. Depuis que nous avons organisé un colloque sur les questions religieuses en 2020, on commence à observer un engouement pour les questions religieuses. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un autre colloque consacré aux questions religieuses et aux enjeux de régulations ? D’où l’initiative de ce nouvel événement, tenu ces 14 et 15 mai 2024 en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB) qui vient de se dérouler en présence de nombreux étudiants.

2/ Quels ont été les principaux axes de réflexion de ce colloque 2024 ?

Nous avons d’abord creusé la question de l’institutionnalisation de l’encadrement du religieux par l’État, et ses limites. Dans chaque pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, les constitutions consacrent la laïcité de l’État, la diversité́ des religions et la liberté́ de culte. C’est « l’Afrique des laïcités », étudiée dans un ouvrage collectif dirigé par Gilles Holder et Moussa Sow (1). Dans ce cadre, les mouvements religieux s’organisent et exercent librement leurs activités. Mais ils sont plus ou moins « sous surveillance », et sont tenus d’adopter une posture de neutralité́ et de ne pas interférer dans le jeu politique. A cet effet, des organes de régulation des cultes ont été mis en place pour encadrer l’action des organisations ou communautés religieuses, avec des situations fort variables d’un pays à l’autre, comme on a pu le voir, par exemple, au-travers des dossiers du Niger et de la Côte d’Ivoire.

Nous avons ensuite traité des défiances des religions vis-à-vis de l’État, et les réponses de ce dernier, au travers d’études de cas. Dans un troisième temps, nous avons ciblé l’analyse sur les recompositions du champ religieux, hors des organisations religieuses dominantes. De nouveaux mouvements, parfois messianiques, comme celui du « Jésus Baoulé », ou de « Maman Parfaite », au Bénin, contestent l’ordre établi, et appellent les réseaux religieux à s’adapter. Enfin, notre dernière thématique était consacrée au principe de laïcité dans les constitutions africaines, et leur mise en œuvre.

3/ Quels sont les principaux enseignements que vous retirez de ces deux jours ?

Nous avons pu consolider un espace intellectuel qui donne plus de visibilité, dans l’analyse du fait religieux, aux plans sociologiques, anthropologiques, historiques. Les sciences sociales peuvent légitimement faire partie, comme l’économie et le droit, des disciplines majeures que nous étudions. J’ai ressenti un engouement, les gens qui sont venus se sont bien intéressés. J’en veux pour preuve les nombreuses questions qui ont été posées au fil des interventions. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d’échanges. On sent une forte demande de la part des étudiants, qui veulent qu’il y ait des opérations scientifiques portant sur la question religieuse. Le président Houphouët avait une conception philocléricale, de la bienveillance pour le fait religieux. Ces questions sont restées, depuis, imbriquées dans l’expérience ivoirienne, qui ne marginalise pas la religion. Le succès de ce colloque, qui n’a pas été simple à organiser, illustre cet engouement. Je suis content que ce défi ait été relevé.

4/ Quelle a été la question la plus saillante que vous retenez ?

Au-delà des enjeux de régulation et de dérégulation, je retiens d’abord la question de la laïcité. Il peut sembler qu’il y ait contradiction entre la théorie et la pratique.

Dans la constitution, la laïcité est un principe à portée juridique, mais à l’arrivée, sur le terrain, ce n’est pas du tout la même chose. Cela vaut pour tous les pays du Sud du Sahara. Est-ce qu’on peut réduire la laïcité à la manière française de l’interpréter ? Ici, en Afrique de l’Ouest ou en Afrique centrale il n’y a pas séparation complète. Politique et religion entretiennent une relation intime.

Une intervenante a parlé, au sujet de la Côte d’Ivoire, de « laïcité de coopération » (2). Cela fait penser à la laïcité de reconnaissance et de dialogue dont parle le sociologue Jean-Paul Willaime, presque une religion civile. Ce n’est pas un scandale que le président prie dans une église, dans une mosquée. Il y a une ambivalence, avec aussi des jeux d’instrumentalisation, d’où l’importance de bien conceptualiser. Une autre chose que je retiens de ce colloque, c’est que la religion ne s’étudie pas hors contexte. Nos débats ont prêté, à juste titre, une forte attention au contexte. Avec les questions de la santé, de l’économie, très importante, et des cultures régionales. Il faut à la fois conceptualiser et contextualiser.

5/ Ces étudiantes et étudiants qui ont assisté, en nombre, au colloque, comment vous les accompagnez ?

C’est un vrai problème. Quand une étudiante ou un étudiant veut faire sa thèse sur les questions religieuses, moins visibles que les questions liées au développement ou à l’enjeu climatique, globalement, les étudiants n’arrivent pas à trouver de bourse ou d’aide. L’accès à la bibliographie est difficile, les études et la vie quotidienne coûtent cher, et il n’y a pas de soutien apporté. Or, c’est vraiment important d’encourager les études dans ce domaine. La religion est omniprésente en Afrique centrale et de l’Ouest, ce n’est pas un épiphénomène. Nos étudiantes et étudiants ont du talent, beaucoup de talent, mais n’ont généralement pas de moyens. Il y a un engouement aujourd’hui. L’adjointe au Maire de Bouaké, que nous remercions pour sa venue lors du colloque, a eu des mots forts sur un colloque venu « à point nommé », sur des questions sensibles sur lesquelles nous avons besoin d’expertise. Nous avons acquis, à l’Université Alassane Ouattara, beaucoup de crédibilité après les deux colloques organisés. Je souhaite que dans les années à venir, des bourses ou allocations de recherche puissent venir en aide à la nouvelle génération pour qu’elle puisse déployer, depuis l’Afrique, des recherches de fond sur ces questions religieuses stratégiques.

(1) Gilles Holder, Moussa Sow (dir.), L’Afrique des laïcités, État, religion et pouvoirs au sud du Sahara, Tombouctou, ed. IRD, 2014

(2) L’expression a été utilisée par la doctorante Flore Adekambi Ake

Voir aussi :