Derrière le «moment de vérité» mis en scène par François Bayrou le 15 juillet, il y a certes l’urgence en matière de comptes publics et les «risques» politiques immédiats ou à venir. Mais il y a surtout des «mesures comptables déjà structurelles car elles marquent une évolution notable du rôle de l’État dans la société française»: un nouveau «paradigme de l’action publique» apparemment difficile à assumer et marqué par un «recul de l’État providence au profit d’un État plutôt gestionnaire recentré sur ses fonctions régaliennes».

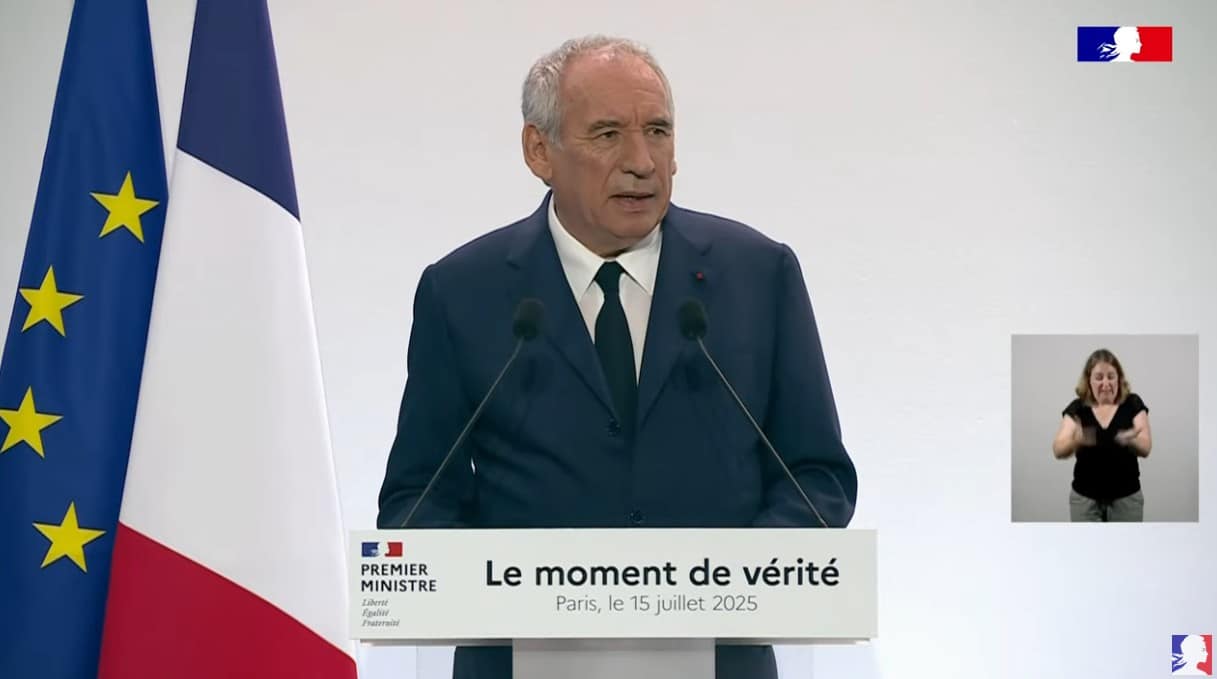

Une mise en scène solennelle

Homme cultivé, le Premier ministre a encadré son discours du 15 juillet par deux citations. L’une de Marc Bloch, l’autre d’Hannah Arendt. C’est dire la solennité de son propos signalant un nouveau rendez-vous de la France avec l’histoire. En l’écoutant attentivement, nous avons eu le sentiment d’assister à une mise en scène étudiée, à un «moment de vérité» brillamment maîtrisé, laissant deviner une stratégie de consensus qui, cependant, ne semble qu’avoir peu convaincu si l’on se réfère aux premières réactions. En évoquant une «dernière station» avant l’abîme, il tente non seulement de légitimer un plan d’austérité que d’aucuns jugent déjà «sévère», mais d’accentuer son appel à un nécessaire effort collectif. Une «rhétorique alarmiste» qui, aux yeux de certains, pourrait donner le sentiment d’une instrumentalisation politique de la dette et susciter la défiance. Le consensus est évidemment nécessaire, et François Bayrou, non sans ironie, a souligné à la fin de son intervention «tous les risques» qui pourraient le mettre à mal. L’allusion à l’élaboration «participative» (parlementaires, citoyens, société civile) ressemblait à une tentative de large inclusion qui ne contrera pas, il faut le craindre, l’absence de majorité parlementaire (1). Sans être des spécialistes de l’économie et des finances publiques, je crois que nous avons tous compris que cette rhétorique de crise visait à mettre en place une stratégie assumée «d’austérité préventive». Et qu’à la lumière des crises récentes de pays européens – la Grèce et l’Italie – cette volonté, que nous comprenons et saluons, n’est cependant pas sans poser de lourdes questions d’ordre économique, social et démocratique.

Une austérité choisie

La dette est exponentielle (3345,8 milliards selon les derniers chiffres de l’Insee, soit 114% du PIB), la menace d’une perte de souveraineté budgétaire probable. Dans l’exposé du Premier ministre, des références à la situation grecque post-crise de 2008 étaient implicites (2). Mieux vaudrait effectivement se convaincre d’un effort immédiat avant toute éventuelle pression extérieure (FMI). Comparativement, souvenons-nous que la Grèce s’est vue imposer des plans d’austérité dans un contexte de quasi faillite. Aujourd’hui, même si la France n’est pas dans une situation comparable, même si son accès aux marchés reste pour l’instant intact, il faut bien reconnaître un début de pression discrète des institutions européennes devant notre dette qui va devenir insoutenable. Il faut donc prévenir une austérité imposée (UE, BCE, FMI) par une austérité choisie, et collectivement approuvée. Ne serait-ce que pour rassurer les marchés.

Un effort juste et partagé ?

Du discours de François Bayrou, on peut retenir ces pistes principales: stabilisation des dépenses de l’État («année blanche»), gel des prestations sociales et notamment des pensions, non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite (les élèves-professeurs de l’Éducation Nationale n’étant pas concernés), contribution imposée aux collectivités locales (5,3 milliards d’euros). Les leviers évoqués par le Premier ministre rappellent en partie ceux que Mario Monti avait actionnés en Italie en 2011-2012 (3). Les conséquences, on s’en souvient, furent une montée du mécontentement social, une fragilisation des services publics et un affaiblissement de la croissance intérieure. Notre année blanche pourrait-elle devenir une «année rouge» ? D’autant que l’universalisation de l’effort ne semble qu’apparente, malgré une affirmation dont on peut douter: «Tout le monde devra participer à l’effort». En toute objectivité, on peut déjà remarquer que les catégories sociales les plus affectées sont les retraités (gel des pensions, suppression de l’abattement des 10% pour frais professionnels, remplacé par un forfait annuel), les fonctionnaires et tous les foyers dits moyens (gel du barème de l’impôt sur le revenu, baisse du rendement du livret A à 1,7%, taux de rémunération certes supérieur à l’inflation). Mais en cherchant bien, on ne trouve aucune précision quant à la «contribution de solidarité» concernant les hauts revenus (4). Un effort juste et partagé ?

Une légitimité incertaine

Entre deux métaphores – l’Himalaya et la falaise – François Bayrou a souligné la difficulté de l’exercice budgétaire, non seulement dans un contexte de forte pression économique mais aussi de grande fragilité institutionnelle. L’enjeu est budgétaire. Mais il relève aussi – et peut-être essentiellement – du symbolique et du politique. Des commentateurs avertis ont souligné un calcul stratégique du gouvernement, tentant de rétablir un centre de gravité modéré à l’Assemblée Nationale et de redonner l’image d’une gouvernance responsable face à la montée des populismes et la défiance vis-à-vis du Parlement. Mais le Premier ministre, en évoquant les «risques», pensait sans aucun doute aux risques institutionnels qu’entraînerait inévitablement un échec parlementaire. Notre contexte est caractérisé par l’absence de majorité, une opposition fragmentée mais hostile, un socle parlementaire instable. Là encore, souvenons-nous. En Italie comme en Grèce, une même fragilité parlementaire a compromis dans un premier temps l’efficacité d’un programme d’austérité. Aujourd’hui, le «risque» de censure ou de rejet parlementaire est possible sinon probable. En Italie, en Grèce mais aussi en Espagne, des mesures estimées «symboliquement violentes» ont provoqué des mouvements sociaux d’ampleur. Il n’est guère surprenant que la suppression de deux jours fériés (8 mai et lundi de Pâques) devienne dans la presse et dans la rue (micro-trottoir des informations télévisées) un symbole clivant (5), dont s’est immédiatement emparé l’opposition, bien au-delà des syndicats.

Un modèle social en tension

À bien y réfléchir, des mesures concernant particulièrement le domaine de la santé (une franchise plus élevée et payable au comptoir des pharmacies sur les dépenses de médicaments, la révision des affections de longue durée) ou le gel des prestations sociales, voire la pression accrue sur les finances des collectivités territoriales pourraient être analysées comme des ajustements techniques ponctuels, donnant l’impression d’un «bricolage» (ce mot revient très souvent dans la bouche des commentateurs) plus que d’initiatives structurelles. Mais à vrai dire, ces mesures comptables sont déjà structurelles car elles marquent une évolution notable du rôle de l’État dans la société française. C’est un recul de l’État-providence tel que nous l’avons connu depuis l’après-guerre, sur la base d’une solidarité nationale à laquelle les Français sont légitimement attachés. Aucun gouvernement, de droite comme de gauche, n’a vraiment rompu ce que nous pourrions considérer comme étant un pacte social dont on perçoit aujourd’hui qu’il puisse être sinon rompu du moins infléchi, silencieusement et progressivement reconfiguré au détriment d’une logique politique fondée sur un projet collectif et le souci de l’égalité. Lorsque l’on recentre l’action publique sur des fonctions régaliennes (la défense, ce qui est amplement justifié, ou la sécurité) au détriment des politiques de redistribution ou d’aménagement du territoire – ce qui est le cas – ne modifie-t-on pas la nature et la logique de l’intervention de l’État ? N’y a-t-il pas modification du paradigme politique ?

Un paradigme politique néo-libéral ?

L’exemple caricatural du trumpisme porte à son comble cette philosophie politique et économique selon laquelle l’État doit se désengager de ses obligations distributives, limiter son périmètre d’intervention et donner la priorité à la discipline budgétaire en privilégiant la compétitivité et en valorisant la responsabilisation individuelle. C’est ce que l’on appelle […]