« Deux civilisations se côtoient en Nouvelle-Calédonie. Au même titre que l’huile et l’eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables ». Ces paroles, en date du 14 juillet 2024, sont de Sonia Backès, présidente de la Province Sud, ancienne secrétaire d’État à la Citoyenneté du second gouvernement d’Elisabeth Borne.

La métaphore de l’huile et de l’eau ne laisse pas d’interroger. Lorsqu’une personnalité politique de premier plan, représentant l’État, flirte ainsi avec les chimères du « développement séparé », l’on est en droit de s’inquiéter. Les blocages qui paralysent actuellement la Nouvelle-Calédonie, après le refus par les indépendantistes de l’accord de Bougival, prennent une autre couleur sous cet éclairage. En amont des questions institutionnelles et politiques quant à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie ou son maintien dans la République française, il est un blocage psychique, existentiel et éthique : quelle place suis-je prêt à faire à l’autre ?

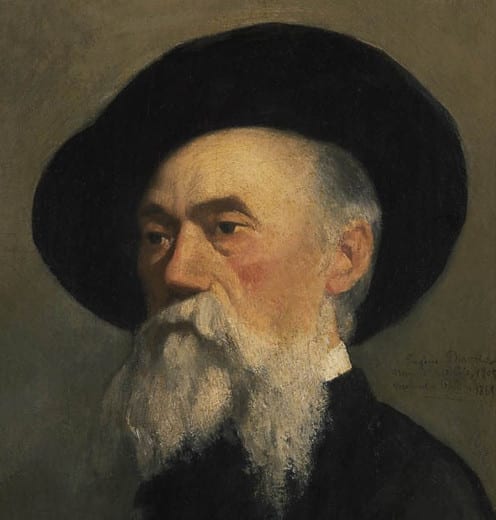

Un missionnaire protestant français, du nom de Maurice Leenhardt, proposait dès 1952 une autre voie : il prônait « une acculturation dans les deux sens », qui passe par l’apprentissage de la langue de l’autre, clef de son monde symbolique, et par la bienveillance inconditionnelle, la reconnaissance et la gratitude envers ce dont l’autre m’enrichit. Une voie un peu plus proche du chemin de l’Évangile. De retour de vingt-quatre années d’apostolat dans l’archipel néo-calédonien, Maurice Leenhardt répondait à ceux qui l’interrogeaient sur le nombre de conversions obtenues : « Une seule, la mienne… »

Et cette alternative aux blocages existentiels ne concerne pas seulement les territoires des antipodes.

Frédéric Rognon, professeur de philosophie, pour « L’œil de Réforme »