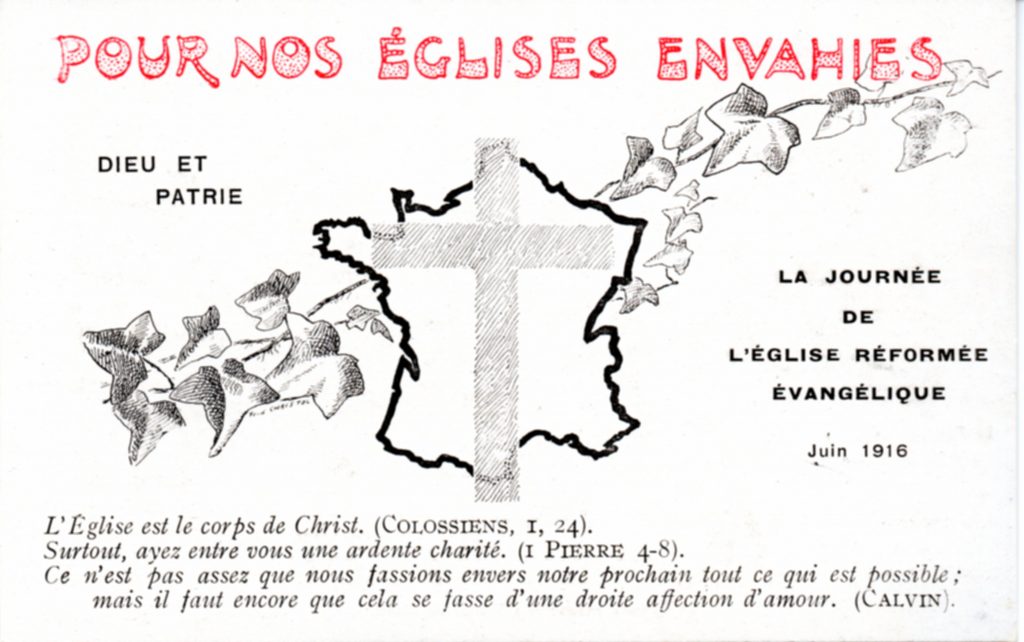

Les protestants dans les zones occupées

Dès septembre-octobre 1914, les troupes allemandes envahissent le Nord-Est de la France : elles occupent dix départements en partie ou en totalité, du Nord et du Pas-de-Calais jusqu’aux Vosges.

La vie sous l’administration militaire allemande est rude : les ordonnances allemandes sont strictes, interdisant notamment de communiquer avec les zones libres comme avec les villes occupées sous peine de mort. Les habitants sont soumis à une surveillance étroite des autorités : pour chaque déplacement, les habitants doivent obtenir une autorisation.

La vie religieuse en est bouleversée : les paroissiens disséminés ne peuvent que très rarement participer aux cultes ; les inhumations ne peuvent être faites qu’en présence de soldats allemands ; les réunions au temple sont interdites en dehors des cultes.

Les laïcs prennent une part plus active dans la vie religieuse : en 1915, à Lille, des « cultes laïques » sont mis en place en l’absence de pasteur. Un regain patriotique gagne les protestants français, malgré les liens familiaux ou religieux qui peuvent les unir aux Allemands. La guerre favorise également, en certains lieux, des rapprochements entre catholiques et protestants.

A plusieurs reprises au cours du conflit, les autorités allemandes ordonnent le déplacement des habitants de certains secteurs de la zone occupée, détruisant le plus souvent les […]