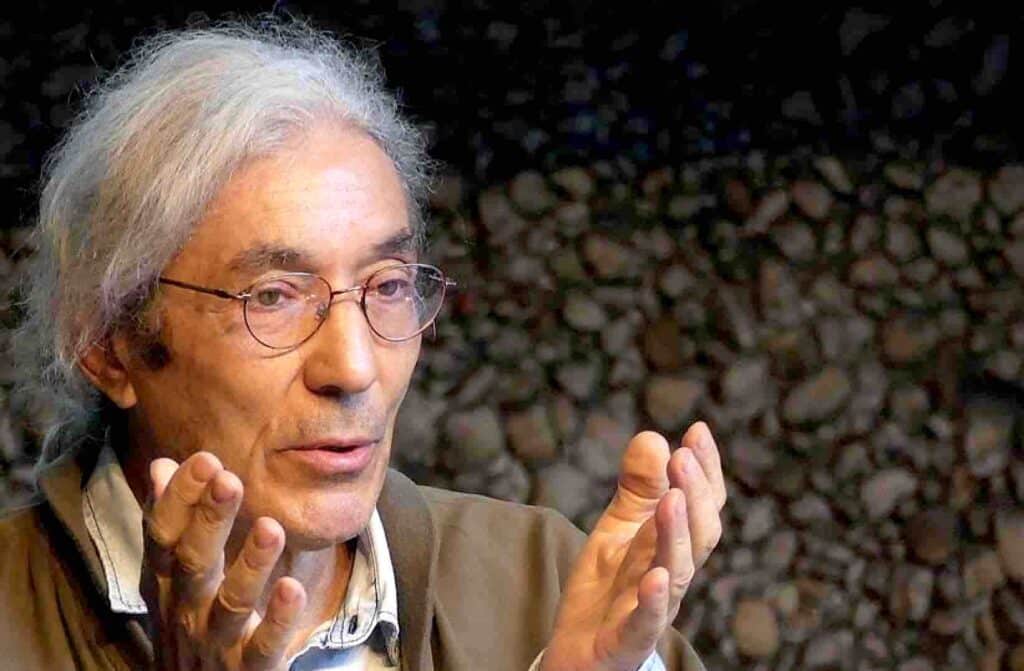

Attention aux malentendus ! Quand je dis que je travaille dans le jardin, cela signifie que j’écris – mes romans, mes pièces de théâtre, cet article – dans le jardin, assis sous le cerisier qui me fournit l’ombre, les cerises et… l’inspiration. Le jardin, pour un écrivain, est donc moins une terre où il transpire qu’un lieu qui l’inspire.

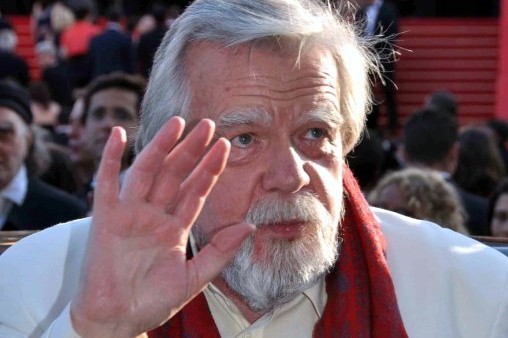

Il en va ainsi pour nombre d’écrivains. Colette, Giono, Genevoix ont écrit des pages magnifiques sur le jardin, la terre, l’éveil de la nature : ont-ils pour autant su cultiver leur potager ? Le plus intéressant, à cet égard, parce que le plus complexe, est certainement Léon Tolstoï (1828-1910), nom francisé du comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï. L’homme est le plus souvent représenté en vieux moujik en blouse blanche à Iasnaïa Poliana, sa propriété de 380 hectares et 700 paysans – le servage ne sera aboli en Russie qu’en 1861 ! -, à 200 kilomètres au sud de Moscou. C’est là qu’il écrit Guerre et Paix, Anna Karénine, Résurrection. C’est là aussi, selon la légende, qu’il va labourer, faucher, ramasser des pommes de terre, faire les foins, en compagnie des paysans, pour lesquels il va acheter des machines agricoles, introduire de nouvelles techniques, faire venir des troupeaux de vaches et de moutons d’Europe et des porcs de Chine. Il y plante aussi des vergers et se passionne pour l’apiculture.

Vivre en autarcie, dans le respect de la terre et de ceux qui en vivent

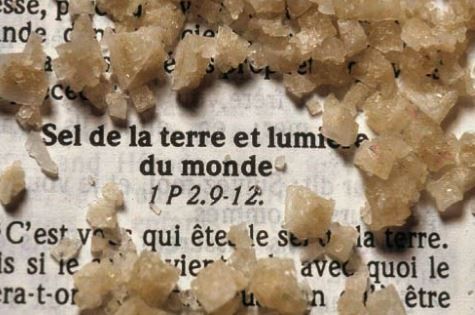

Mais dans quel but ? Le « retour à la terre » de Tolstoï est d’abord un refus de l’asservissement des hommes au travail industriel, un rejet des lois de l’Etat et de celles du profit, une méfiance vis-à-vis du « progrès » quand il est seulement technologique : les jeunes gens qui iront au Larzac après 1968 sauront s’en souvenir. Mais ce qui est au coeur de la pensée et de l’action de Tolstoï, c’est que la propriété privée de la terre est un péché, au même titre que l’était celle des hommes avant 1861. Cultiver son jardin, pour lui, c’est vivre en autarcie, dans le respect de la terre et de ceux qui en vivent. « Il faut peu de place sur terre à l’homme », dit-il, précédant les théories écologistes, voire celles plaidant pour la décroissance. Dans Anna Karénine, Levine, porte-parole de l’auteur, découvre en compagnie de ses paysans « l’allégresse du travail en commun. Dieu leur avait donné et la lumière du jour et la vigueur physique. L’une et l’autre avaient été consacrées au travail et trouvaient en lui leur récompense ».

Quelque temps plus tôt, il décrit ainsi le réveil de la nature au printemps : « L’air tiède frémit tout entier sous les effluves qui montaient de la terre rendue à la vie… les bourgeons de l’obier, des groseilliers et du bouleau gluant aux senteurs capiteuses se gorgèrent de sève, et, autour des saules baignés d’une lumière dorée, les abeilles reprirent leurs ébats en bourdonnant… Dans les nues passaient les grues et les oies sauvages, lançant leur cri de printemps… Les voix joyeuses des femmes retentissaient près de l’étang où elles blanchissaient leurs toiles, et, dans les cours, résonnaient les haches des paysans réparant les charrues et les herses. Le vrai printemps était arrivé. »

Qu’importe, après tout, que Tolstoï eût quotidiennement transpiré ou non sur la terre : l’essentiel n’est-il pas ce que cette terre lui a inspiré ?