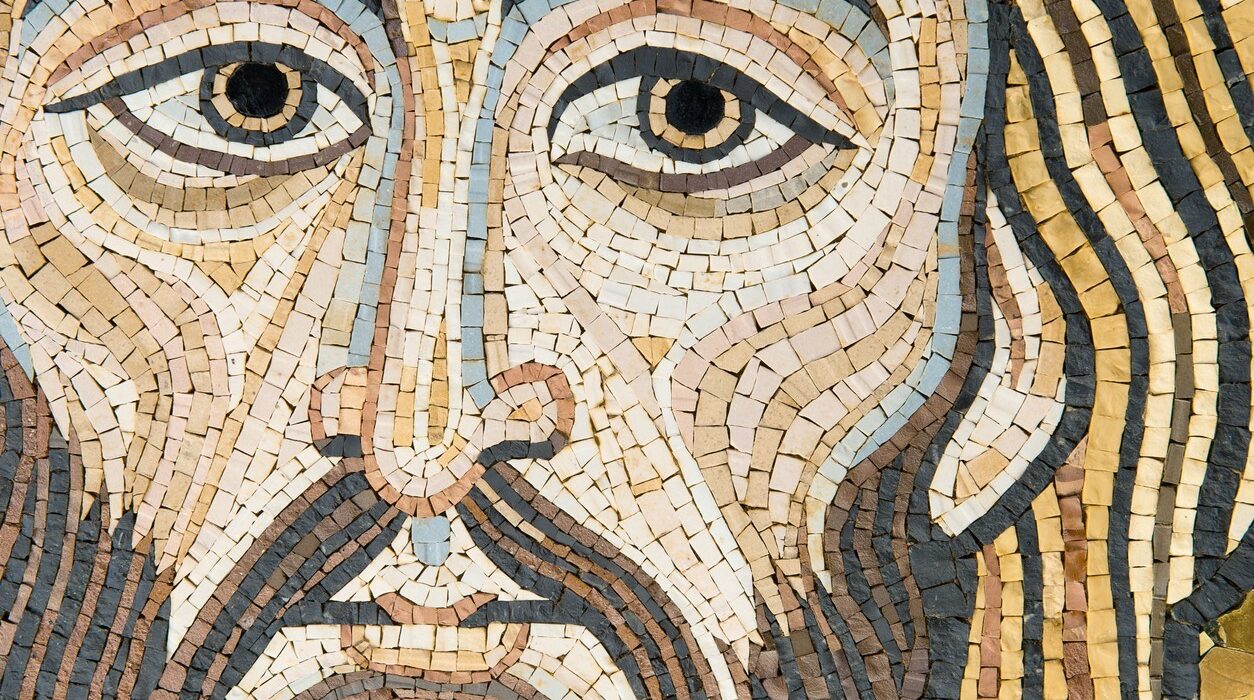

Pâques : fête centrale du christianisme

Pâques, célébration majeure du calendrier chrétien, commémore la résurrection de Jésus-Christ, événement fondateur de la foi chrétienne. Cette fête tire ses origines de la Pâque juive (Pessa’h), célébrant la libération des Hébreux de l’esclavage en Égypte. Selon les Évangiles, c’est durant cette célébration juive que Jésus partagea son dernier repas avec ses disciples, instituant la Cène. Sa crucifixion et sa résurrection donnent à Pâques son sens profond : le passage de la mort à la vie, porteur d’une espérance de salut.

Pâques chez les protestants : un culte centré sur la Parole

Les pratiques liturgiques varient d’une tradition chrétienne à l’autre. Dans le protestantisme, la fête de Pâques est célébrée sans faste. Les rites sont généralement sobres, marqués par la prédication de la Parole et la méditation sur la mort et la résurrection du Christ. Cette simplicité traduit l’attachement des Églises protestantes à l’Écriture sainte comme unique autorité en matière de foi.

Les différentes étapes de la fête de Pâques : du silence à la joie de la résurrection

La fête de Pâques s’inscrit dans un temps liturgique en plusieurs moments-clés :

- Le Jeudi saint commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples, instituant la Cène. Dans les Églises protestantes, ce jour peut être marqué par un culte mettant l’accent sur le partage du pain et du vin, en mémoire des paroles du Christ. C’est un moment de communion et de réflexion sur le sens du service et du don.

- Le Vendredi saint rappelle la crucifixion et la mort de Jésus. Il occupe une place essentielle dans la liturgie protestante. Les textes bibliques de la Passion sont lus, parfois accompagnés de musique ou de silence, soulignant la profondeur du sacrifice du Christ.

- Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente, situé entre la mort de Jésus et l’annonce de sa résurrection. Les Églises protestantes le marquent généralement par un temps de méditation, sans liturgie spécifique, dans le respect du recueillement.

- Le Dimanche de Pâques, cœur de la célébration, fait mémoire de la résurrection du Christ. Les cultes protestants donnent une place centrale à la prédication, aux chants de louange et à la lecture des récits évangéliques.

- Le lundi de Pâques, bien qu’il soit férié dans plusieurs pays, n’a pas de valeur liturgique marquée dans la tradition protestante, mais il peut être l’occasion de moments fraternels et spirituels.

Une célébration centrée sur la foi

Le protestantisme insiste sur le sacerdoce universel, donnant à chaque croyant un accès direct à Dieu. À Pâques, cela se traduit par une lecture biblique centrée sur la résurrection, mettant l’accent sur l’Évangile, la grâce de Jésus-Christ ressuscité et la victoire de la vie sur la mort, le tout dans la simplicité du cœur et la profondeur de la Parole.

—

Pour aller plus loin, voici un développement proposé par le pasteur et théologien protestant Antoine Nouis :

L’énigme de la résurrection

Henri Guillemin est un historien qui s’est penché sur la vie de Jésus avec les outils de sa science. Voici sa conclusion à propos de la résurrection : « Le constat de l’Histoire ne peut pas être : le Nazaréen ressuscita, car nul ne sait au juste ce qui s’est passé. Mais l’Histoire se doit d’enregistrer comme un fait établi, indéniable, comme une certitude exempte du moindre coupage de doute, que les disciples de Jésus ont cru, comme on croit à une vérité d’évidence, avoir revu vivant celui qui venait d’expirer. »

Pour entendre le raisonnement de l’historien, nous pouvons remonter le temps de quelques heures pour se retrouver le vendredi soir, à la croix. Lorsque Jésus mène son dernier combat, où sont les disciples ? L’un a trahi, un autre a renié, et tous, sauf un dans un évangile, sont absents. Où sont-ils ? Il est probable qu’ils se cachent quelque part à Jérusalem, par peur de la police romaine et des milices religieuses.

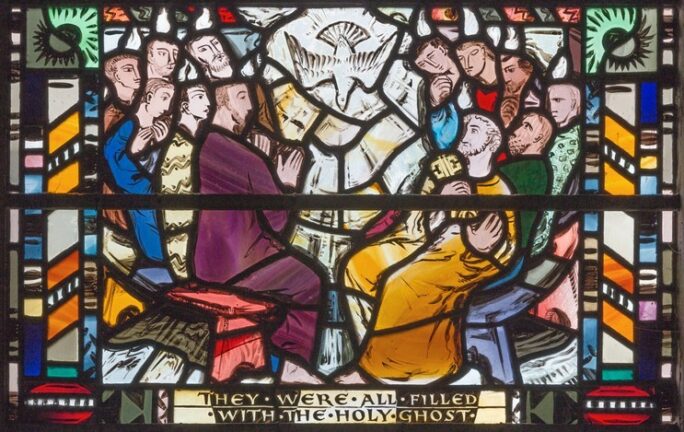

Ces mêmes disciples, où les trouvons-nous quelques semaines plus tard ? À Jérusalem en train d’annoncer l’Évangile à la foule venue dans la ville sainte pour le pèlerinage de Pentecôte[1] ; devant le Sanhédrin, le tribunal religieux qui a condamné Jésus, en train de confesser le nom de Jésus et d’annoncer qu’ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux injonctions de ce tribunal[2] ; en route dans tout l’Empire romain pour annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, et cela malgré l’opposition des pouvoirs religieux et policiers. Lorsque la question est posée à ces disciples : « pourquoi faites-vous cela ? », tous ont la même réponse : « Celui qui était mort, nous l’avons revu vivant ; celui que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité. »[3]

Le relèvement des disciples et l’existence de l’Église sont la preuve historique qu’après la mort de Jésus il s’est passé un événement qui a été appelé résurrection. Pour les disciples, l’expérience de la résurrection a été une puissance de vie qui les a envoyés jusqu’aux extrémités de la terre.

[1] Ac 2.14-36

[2] Ac 4.20

[3] Ac 4.10

Christ est descendu aux enfers

Les Actes de Pilate est un texte du quatrième siècle qui parle de la descente du Christ aux enfers. Dans ce récit, Satan prévient l’Hadès, le maître des enfers, qu’il lui envoie un client afin qu’il soit lié avec de solides entraves. Le maître des enfers se méfie car il sent le piège. Il a peur que celui qu’il doit accueillir ne vienne détruire son pouvoir. Les deux maîtres des ténèbres sont encore en discussion quand le Christ arrive en vainqueur. L’Hadès essaye de fermer les portes de l’enfer pour empêcher le Christ d’entrer, mais celui-ci fait exploser les verrous et délivre tous ceux qui attendaient leur libération.

Lorsque Jésus rencontrait des hommes et des femmes dans une démarche de foi, il leur disait : « Ta foi t’a sauvé. » Le verbe sauver signifie aussi guérir : « Ta foi t’a guéri, elle te guérit de ton passé et de tes culpabilités qui sont engloutis dans son pardon. Le Christ est ressuscité, laisse ce qui est mort en toi et vis de la vie du ressuscité. »

Dans l’épître aux Corinthiens, Paul évoque son expérience de la résurrection. Ce qu’il a vécu est de l’ordre de l’irruption, de l’imprévu, de l’inattendu complet. Cette expérience a bouleversé sa vie et lui a donné une nouvelle identité, c’est ce qui lui fait dire : « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine.[1] » La résurrection ne se conjugue pas au passé, elle se dit au présent : c’est aujourd’hui que Christ est ressuscité ; c’est aujourd’hui qu’il visite nos enfers, c’est aujourd’hui qu’il nous appelle à la vie, c’est aujourd’hui qu’il croit en nous, c’est aujourd’hui que nous devons ressusciter.

[1] 1 Co 15.10

Christ est vainqueur de la mort

Si nous posons un regard lucide sur notre monde, la mort et les menaces de mort sont sérieuses. Prolifération nucléaire, terrorisme, réchauffement climatique, violences d’État, désordres économiques, conflits qui s’éternisent… il est parfaitement raisonnable d’être sérieusement pessimiste. Face à cette situation, le message d’une résurrection se présente comme une protestation qui nous appelle à choisir la vie envers et contre tout. L’annonce de la résurrection est une proclamation de vie plantée dans la désespérance de notre monde. Choisir la vie devient un acte résurrectionnel, insurrectionnel contre la fatalité des œuvres de mort.

Christiane Singer propose une image pour évoquer cette protestation : soit un verger au cœur de l’hiver. Que voyons-nous ? Des grands balais de bruyère plantés dans le sol. Devant ce spectacle, l’attitude la plus rationnelle serait de couper les arbres et de les faire brûler pour qu’au moins ils nous chauffent pendant l’hiver. Pourtant fou serait celui qui agirait ainsi. Ce n’est pas parce que les arbres sont tout secs qu’ils sont morts. Au plus intime de leur être déjà se prépare le long travail qui les conduira à laisser percer quelques pousses à la fin de l’hiver, lesquelles deviendront des feuilles, des bourgeons et des fruits au printemps. Et en été, le verger sera un jardin merveilleux.

Pourquoi ne coupe-t-on pas les arbres fruitiers en janvier ? Parce que nous savons que l’hiver n’est pas éternel. Pourquoi sommes-nous appelés à poursuivre le combat de la vie, de la justice et de la paix ? Parce que nous croyons à la résurrection.

A découvrir aussi :